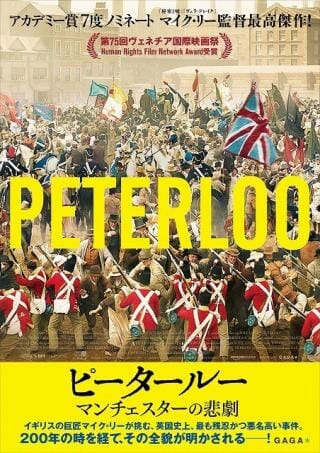

『秘密と嘘』『家族の庭』などのマイク・リー監督の最新作。

「ピータールーの虐殺」として知られる民衆弾圧事件を描いた作品。

「ピータール」とは何?

このタイトルを見て、「ピータール」とはイギリスの地名だと思っていたのだが、間違いだったようだ。この作品のなかで最後に描かれることになる民衆弾圧事件が起きたのはセント・ピーターズ広場。ただ、その事件の遠因ともなっているのがナポレオンの最後の戦闘とされる「ウォータールー(ワーテルロー)の戦い」であったことから、それを皮肉って「ピータールーの虐殺」と呼ばれることになったらしい。

貧困に喘ぐ民衆の姿

『ピータールー マンチェスターの悲劇』の冒頭は、1815年の「ウォータールーの戦い」の一場面から始まる。戦争はもうほとんど終わりかけていてジョセフ(デイヴィッド・ムーアスト)は命からがら生き延びて、何とか地元であるマンチェスターへと戻ることになる。疲労困憊のなかで長い道のりを歩いて家にたどり着いたジョセフは、ようやく母親(マキシン・ピーク)に抱きとめられ涙を流す。

その一方で、本作ではイギリスを支配する貴族たちの姿も同時に描かれていく。「ウォータールーの戦い」で戦果を上げた貴族には、功労者として大金が支給されることが議会で議決される。その頃、民衆たちはどうなっていたかと言えば、戦争には勝利したにも関わらず貧困に喘いでいる。戦後の混乱と農作物の不作で食べるものにさえ事欠く事態で、戦争から戻ったジョセフも仕事にあぶれる日々を過ごしている。日々の生活すらままならない状況が、民衆の不満を醸成し、支配者層である貴族・王族たちへの怒りへとつながっていく。

主役は民衆?

本作が独特なのは主役と言えるような人物がいないということだろうか。一応、最後の「ピータールーの虐殺」における中心人物はヘンリー・ハント(ロリー・キニア)だが、彼が登場するのは後半になってからだし、主役というほど観客の関心を惹きつけるわけでもないのだ。

監督・脚本のマイク・リーは物語よりも歴史そのものを描こうとしているかのようでもある。最初はジョセフという「ウォータールーの戦い」を生き延びた兵士の姿から始まる。さらに、ジョセフ一家の困窮した生活が描かれ、不満を抱えた村人たちの集会の様子へと移行していく。集会では様々な人の演説がある。それぞれが自分の主張を述べ合い、世の中をダメにしている支配者層への反感が高まっていく。

そんなふうに澎湃として湧き上がる怒りの代弁者となるのがヘンリー・ハントなのだが、彼が特別なことを語っているわけではないことも強調されている。語っていることは同じだが、その調子には朗々たるものがあり、人々を惹きつける魅力もある。

ヘンリー・ハントという人物は自分の力でその中心にのし上がっていったというよりは、人々のなかに蠢く感情を一番うまく掬い上げているという描き方なのだ。ヘンリー・ハントは英雄と呼ばれる人物にはほど遠いし、たまたま民衆の顔となったのがヘンリー・ハントということなのだろう。

監督のマイク・リーはヘンリー・ハントという登場人物からこの映画を始めることはせずに、民衆のひとりであるジョセフの姿からこの映画を始めた。近景から遠景へと視野を広げつつ、民衆一人ひとりの怒りがヘンリー・ハントという代弁者へと収斂していくのを感じさせるところは見事だった。

(C)Amazon Content Services LLC, Film4 a division of Channel Four Television Corporation and The British Film Institute 2018.

非暴力を貫く民衆と自己保身に走る支配者層

ヘンリー・ハントが計画した集会は非暴力を貫くものだった。ヘンリー・ハントはほかのメンバーの危惧を遮って暴力的行為を抑制する。劇中でセント・ピーターズ広場に集まったのは約6万人だったされているが、武器を手にしていた者はいなかった。民衆は暴力に訴える気はなかったのだ。ヘンリー・ハントが民衆の代弁者となったのは、非暴力という面でも民衆の意向に沿うものがあったということなのだろう。

しかし貴族たちはそうではない。ただ集会をしているだけの民衆を恐れ、棒一本すらも持っていない民衆に対し、サーベルや銃剣で武装した軍隊を駆り出して鎮静しようとし、悲劇は起きることになる。

この広場での戦いはブリューゲル風の地獄絵図が描かれる。そこでは逃げ場を失った民衆は馬に踏みつけられ、サーベルで小突かれたりしつつ逃げ惑うことになる。印象的なのが民衆の服装のほとんどが広場の砂と同じような薄汚れたような茶色っぽい服装なのに対し、騎兵隊や軍隊の姿は赤や青のカラフルな色合いをしているということ。薄汚れた服しかない民衆と、身だしなみにも気を遣うほど優雅な軍隊という対照的な姿が見られるのだ。

そして最後には、イギリスのために戦ったはずのジョセフが、赤い軍服を着たまま騎兵隊のサーベルで刺されて死ぬことになる。「ウォータールーの戦い」ではお国のために戦い、それを誇りとしてか、大事な場面では常にその赤い軍服を着ていたジョセフは、ジョセフを戦争へと収集した支配者層によって無残にも殺されることになるのだ。

民衆は楽観的にもみんなで声を上げることで世の中を変えることができると思っていた(もちろん悲観的な人々がいたことも描かれている)。非暴力でも多くの人々が一致団結して訴えれば支配者側も変わらざるを得なくなるという希望的観測もあったのかもしれない。しかし支配者側はそうした声を邪魔くさいものとしか受け取らなかったようだ。

「身分の高い者はそれに応じて果たさねばならぬ社会的責任と義務がある」ということを示したのが「ノブレス・オブリージュ」という言葉だが、そんな言葉などなかったかの如くで、本作に描かれる貴族・王族は自分の保身以外のことは頭にないようだ。これは今の時代の政治家にもつながることとも思える。「ピータールーの虐殺」が起きたのは1819年8月16日なのだそうで、このレビューをアップした2019年8月16日からちょうど200年前のことである。

マイク・リーの更なるチャレンジ

前作の『ターナー、光に愛を求めて』はそれまでのマイク・リー作品とは違うものを感じた。即興を取り入れた会話で作品を構築してきたマイク・リー作品のなかにあって、絵画を題材にした『ターナー、光に愛を求めて』は審美的映像が散りばめられている点が今までになかったところだった。

それに続く本作は、歴史的事件を題材にしつつ、政治的メッセージを感じさせる点でも、これまでとは違った作品となっている。ただ、前半は演説場面が多く、また観客の視点を代行するような中心的な人物がいないということもあり、単調な部分があるのは否めない。それでもジョセフが家にたどり着いたときのフェルメールの絵画を思わせるような場面は、前作を引き継いでいるようでもある。

それから民衆が主役となる構成はなかなかチャレンジングな描き方だと思えた。実際の歴史には英雄などは滅多に現れないのかもしれない。丁寧な描写を積み重ねて、人々の怒りがうねりとなって押し寄せてくるような後半は、本作を地味ながらも見応えがある作品にしていたと思う。

コメント