原作は秋★枝の同名漫画。

脚本・監督は『殺さない彼と死なない彼女』などの小林啓一。

物語

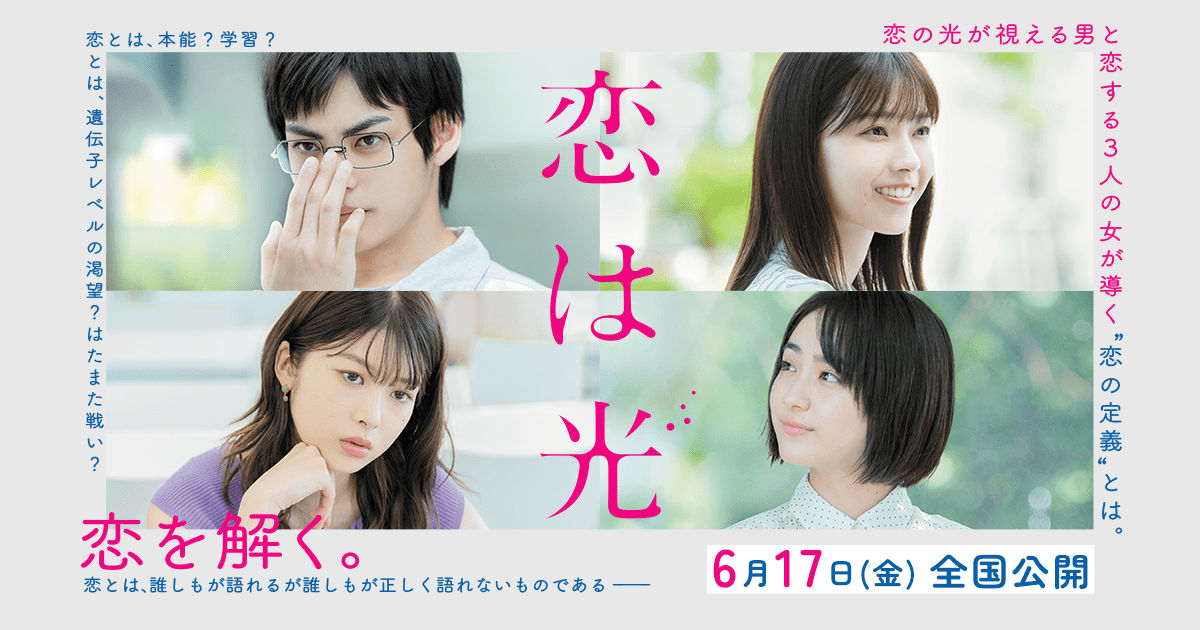

“恋する女性が光って視える”特異な体質を持つ大学生・西条。恋愛とは無縁の学生生活を送っていたある日、「恋というものを知りたい」と言う文学少女・東雲と出会い一目惚れ、“恋の定義”を語り合う交換日記を始めることに。そんな2人の様子は、西条にずっと片想いをしている幼なじみの北代の心をざわつかせる。さらに、他人の恋人を略奪してばかりの宿木は、西条を北代の彼氏と勘違いし、猛アプローチを開始。いつの間にか4人で“恋とはなんぞや?”を考えはじめ、やがて不思議な四角関係に…。数千年もの間、人類誰しもが悩んできた「恋」を、果たして彼らは解くことができるのか? そして、それぞれの恋の行方は―?

(公式サイトより抜粋)

奇妙な四角関係

西条(神尾楓珠)は“恋する女性が光って視える”能力を持つ。これは一種の特殊能力なのだが、本人は迷惑しているらしい。たとえば映画館で前の席にカップルが座ると、恋の光のキラキラでスクリーンが見えなくなってしまうから。その西条にとっては、大学の女学生たちはほとんど発情期かのように、みんなが光っている。みんなが恋をしているのだ。

しかし、西条自身はと言えば、子供の頃から“センセー”とあだ名されてたくらいの変わり者なので、恋愛には疎いのだ。しかし、『恋は光』ではなぜかそんな西条が三人の女性たちから迫られることになる。

幼なじみの北代

みんな発情している中で、ほとんど唯一と言っていい“光っていない”女性が北代(西野七瀬)で、彼女は西条のことを“センセー”と呼んでいる。というのも、北代は西条の幼なじみだからだ。西条にとっても北代はほとんど唯一の友人らしく、大学でも北代以外との接触はなさそう。そんなこともあって周囲からは、ふたりは付き合っていると勘違いされることもある。

天然記念物的キャラ東雲

西条はある日教室で誰かのノートを拾う。そのノートにはたくさんの本の感想らしきものが書かれている。そのノートの持ち主である東雲(平祐奈)は、西条からの「読書が好きなんですね」という問いかけに対して、それを否定し「恋というものを知りたい」から本を読んでいるのだと答える。西条は自分の特異体質のこともあり、「恋というものを知りたいのです」と語る東雲に興味を抱くことになる。

他人の彼氏が好きな宿木

ほかのふたりの女性よりもごく一般的な感覚を持っているのが宿木(馬場ふみか)かもしれない。とはいえ、宿木には悪癖があって、それは人の彼氏を奪ってしまうことだ。人の彼氏だと魅力的に見えてしまうらしい。そんな宿木が次のターゲットに選んだのが、北代の彼氏だと勘違いされた西条だった。

そんなわけで三人の女性が、西条というひとりの男を巡って争うことになるのだが……。

(C)秋★枝/集英社・2022 映画「恋は光」製作委員会

ディスカッションドラマ

「恋は光」というタイトルだけを見ると、最初はそれが比喩のようにも感じられ、恋というものを過剰に持ち上げているような感じがして、“キラキラ映画”を思わせなくもない。実際、本作が恋愛映画であることは間違いないのだけれど、恋をした時のキラキラ感よりも、理屈っぽい議論が展開されるちょっと風変りなディスカッションドラマとなっているのだ。

そもそも主役の西条からしてちょっとズレている。本作ではなぜかモテモテになるのだけれど、武士みたいな口調は変だし、態度も堅苦しくて女の子に合わせるようなところもない。小学校の頃から“センセー”と呼ばれるのもわかる気がするようなキャラなのだ。そんな西条が主人公だから、本作もちょっと普通とはズレた感覚がある。

「恋とは何ぞや」なんてことは普通はあまり考えない。宿木が言うように、「好きだなあと思ったら、恋でしょう?」といった感覚が一般的だろう。ところが東雲は読書をすることで、「恋というものを知りたい」と考えているのだ。そんな東雲が西条と出会ったことから物語は始まる。そして、西条は北代を通じて東雲を紹介してもらうと、東雲と古風に交換日記をすることになる。それによって、ふたりは恋の定義ということについて議論を交わしていくことになるのだ。

※ 以下、ネタバレもあり!

(C)秋★枝/集英社・2022 映画「恋は光」製作委員会

恋は、宇宙的な活力である?

普通なら恋というものは、抽象的に議論するものではないのかもしれない。女性同士が恋について話し合うということになれば、好きな相手のことについて話しそうなものだが、彼女たちはそれぞれ「恋とは何か」ということについて抽象的な議論することになる。

夏目漱石は「恋は、宇宙的な活力である」という名言を残しているのだとか。これは初めて知った。「恋」という言葉があることは誰でも知っているし、その存在を疑うつもりもないけれど、かといって「恋」は「これだ」と明確に示せるものでもない。

たとえば「東」という言葉を辞書で調べれば、「太陽の昇る方向」とか、「北を向いた時の右手の方向」など、ある程度は正確に定義できる(登場人物の名前にはみんな方角が入っていて、宿木の下の名前は「南」らしい)。しかし「恋」は何とも曖昧模糊としている。だからこそ自分なりの定義をしてみたくなるものなのかも。

北代は「恋とは近くて遠いもの」と語る。これは北代がいつも近くにいて密かに恋している西条が、その特殊能力で北代を視てもなぜか光っていないため、いつまでもその恋を伝えることができないということを示している。そのほかにも本作には様々な恋に関する定義がある。百人いれば、百様の定義があるということなのかもしれない。宿木みたいに略奪を「恋」と感じている人もいるわけだし。

そんな「恋」というものに対する人それぞれの差異が、西条と北代とのすれ違いを生んでいる。北代は西条のことをだんだんと好きになったのだという。これは西条が東雲に一目惚れしたような、本能的なものとは異なる。東雲の分析によれば、北代の「恋」は本能的なものではなく、学習によって生まれたものということになる。これをどちらも「恋」と定義してしまうのは、もしかしたらおかしいのかもしれない。そのことは、西条と同じような光が視える登場人物(伊東蒼が演じている)が新たに現われることによって明らかになる。

(C)秋★枝/集英社・2022 映画「恋は光」製作委員会

三人三様の魅力

『恋は光』は漫画を原作としていて、小林啓一監督は漫画の実写化を得意としている。本作も前作の『殺さない彼と死なない彼女』と同様に、漫画チックで非現実的なキャラクターを使っているし、およそリアルさに欠ける台詞回しなのだが、何となく許せてしまうのは、キャラが立っているからだろうか。

原作者曰く、連載していたのは「ウルトラジャンプ」という男性誌ということもあり、「女の子を可愛く」ということを意識していたとのこと。実写化された本作は女性陣は三人三様ながら、三人ともとても魅力的に描かれていたと思う。

東雲は未だにスマホも持たず、服は祖母のおさがりという変わり者だ。やんごとなき高貴な人が突然平民の世界へと放り込まれたかのような、世間知らずな女性だ。それでも演じていた平祐奈のやわらかい雰囲気もあって、カマトトぶった感じもなく受け入れられたような気がする。

強引だし同性からは嫌われそうな宿木。「恋は戦いじゃん」と言いつつも、ライバルである北代と東雲ともなぜか仲良くなってしまう。そんな憎めないところがある。馬場ふみか演じる宿木は唯一セクシーさをアピールするキャラで、西条は変わり者だから通じなかったけれど、ほかの男性がよろめくのはわかる気もする。

そして、幼なじみとして東雲を西条に紹介することになる北代は、一番観客の同情を集めやすいキャラかもしれない。最初はヒロインは東雲なのかと思っていたのだが、途中で西野七瀬演じる北代の切ない表情に焦点が合わされた時、もしかしたら西条とくっつくのは北代なのかなと思ったりもしたのだが、実際に最後は西条と北代がくっつくことになる。

ちなみに映画版の終わりと、漫画の終わりには違いがあるのだという(ちなみに現在U-NEXTでは半分くらいは無料で読める)。漫画では東雲が結ばれることになるらしい。漫画版のこのエンディングに関しては賛否があったらしい。というのも、北代は幼なじみでいつも西条の隣にいて一番長く切ない想いをしてきたわけで、それが報われないというのは酷ということだろうか。やはり努力は報われないと、というのが人情ということらしい。誰かひとりしか選ばれないというのはちょっと残酷だけれど、ちょっと幸せな気持ちになれる楽しい作品だった。

コメント