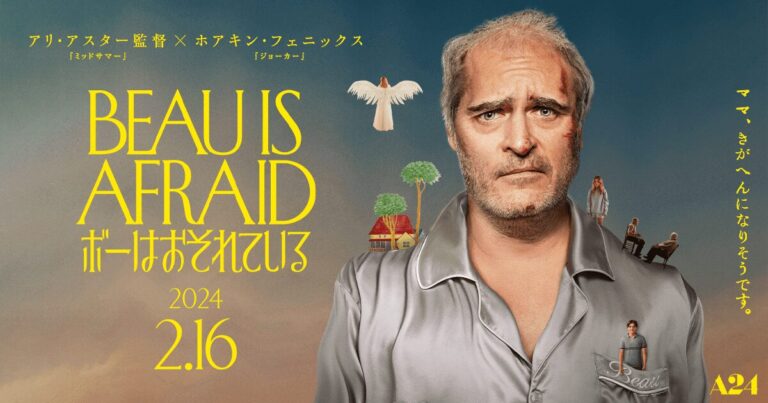

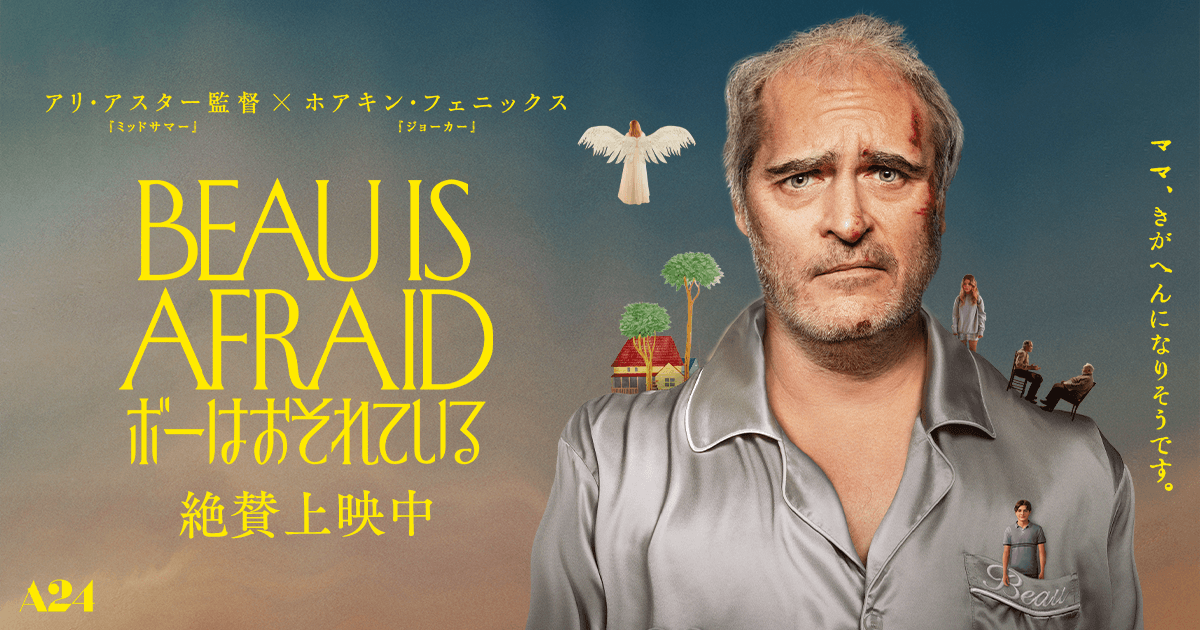

監督・脚本は『ヘレディタリー/継承』などのアリ・アスター。

主演は『ジョーカー』などのホアキン・フェニックス。

原題は「Beau Is Afraid」。

物語

日常のささいなことでも不安になる怖がりの男ボーはある日、さっきまで電話で話してた母が突然、怪死したことを知る。母のもとへ駆けつけようとアパートの玄関を出ると、そこはもう“いつもの日常”ではなかった。これは現実か? それとも妄想、悪夢なのか? 次々に奇妙で予想外な出来事が起こる里帰りの道のりは、いつしかボーと世界を徹底的にのみこむ壮大な物語へと変貌していく。

(公式サイトより抜粋)

ただ帰省するだけなのに……

主人公のボー(ホアキン・フェニックス)は不安神経症なのだろうか。とにかく何かしらの病を抱えているように見え、カウンセリングを受けたりしている。医者(スティーヴン・マッキンリー・ヘンダーソン)との対話の中ではうがい薬を飲み込んでしまったことがガンの原因になるのではと不安になっているところを見ると、病的に神経質で臆病な人間らしい。

『ボーはおそれている』は、そんなボーが家に帰るまでの話だ。ただの帰省だ。ところがそれがなぜか壮大な話になってしまう。カウンセリングでも帰省することが話題となっていた。ただの帰省がなぜ話題になるのかと言えば、ボーにとっては母親との関係が一番の厄介な問題だからということらしい。

帰省の日の朝、寝坊した上に鍵を盗まれるというトラブルもあり、飛行機に乗り遅れることになってしまったボー。そのことを母親に電話で伝えることになるのだが、母親の落胆ぶりは著しい。そして、母親の声からは、ボーが帰省したくないために嘘をついていると疑っていることがわかる。

そんな母親を放っておくこともできずに何とか帰省するつもりのボーは、再び母親に電話をすると、母親とは別の男が出て、ボーの母親は怪死したと告げられることになる。ボーは葬儀の都合もあって一刻も早く帰省しなければならなくなるのだが……。

©2023 Mommy Knows Best LLC, UAAP LLC and IPR.VC Fund II KY. All Rights Reserved.

妄想と悪夢のカオス

タイトルにもあるように、ボーはおそれている。あらゆるものをおそれているのかもしれない。そして、優柔不断で何も自分で決めることができない男でもある。鍵がなくなって帰省できなくなった時には、母親に「どうすればいい?」などと訊ねたりしているほど何も決められないのだ。

そんな男がなぜ独立して一人暮らしをしているのかと言えば、恐らく母親の支配から逃れるためということなのだろう。ボーが住んでいる街はかなり物騒だ。銃声は当たり前のように聞こえてくるし、通り魔殺人が起きているし、全身タトゥーの男がうろついていたりもする。ボーにとっては一歩外に出たら一時も安心できないような場所になっているのだ。

それからボーの地獄巡りのような旅が展開していくことになるわけだが、本作はボーの視点から描かれているから厄介だ。何もかもをおそれているボーからすれば、普通の人が見る世界とは違ったものが見えてくるはずで、本作はどこまでが現実で、どこからが妄想や悪夢なのかがわからないのだ。途中からは絵本の中に飛び込んでしまったようにもなってくるし、それに加えて彼の子供時代の記憶なんかも混じり合ってくるわけで、映画自体がカオスのような状況になってくるのだ。

©2023 Mommy Knows Best LLC, UAAP LLC and IPR.VC Fund II KY. All Rights Reserved.

大がかりな親子ゲンカ

この脈絡のない旅を楽しめるか否かが評価の分かれ目なのかもしれない。私自身はもともとアリ・アスターの作品にハマっているわけでもない観客なので、ホアキンが裸で走り回る前半はそれなりに楽しめたのだけれど、寄り道度合いが増してくるにつれて苦行のような時間になっていった気もする。とはいえ、アリ・アスター自身が「みんな、どん底気分になればいいな」とか言っているらしいから、その意味では目的は達成されているのかもしれない。

簡単に言えば、本作は母親(パティ・ルポーン)と息子の話だ。そして、母親は息子を支配している。すべてをコントロールしている。田舎の親が都会に出ている子供に会いたいがために、病気を装ってみたり入院したなどと嘘をついてみたりする。そんな話はよくあるネタではあるけれど、その壮大なバージョンが本作ということになる。

ちなみに町山智浩は本作を「ヨブ記」との関係で解説していた。「ヨブ記」というのは旧約聖書に収められた文書で、義人のヨブが神からとんでもない酷い目に遭わされる話ということになる。町山智浩はアリ・アスター本人にも会って話をしているらしいので、この本作に対する解説は、次のようなアリ・アスター自身のインタビューの言葉ともつながってくるものだろう。

僕自身はユダヤ教を実践していない“似非ユダヤ人”という気もするけど、明らかにユダヤ人としてのアイデンティティに縛られている。ユダヤ教を信奉していない僕の中には神が存在しない。じゃあ神に代わる、神に最も近い地上の存在は何かというと母親なんだ。そしてなぜか僕たちは漫然とした罪悪感を抱いている。この母親と罪悪感は、常にセットで僕たちにまとわりついているんだ

つまりは似非ユダヤ人としてのアリ・アスターにとっては、神の代わりとなるのが母親であり、そんな母親は息子に対して「ヨブ記」みたいにとんでもない理不尽なことばかりしているということになる。

本作のボーは母親にコントロールされ地獄巡りをさせられることになり、最終的には二人は対決することになる。つまりは大がかりな親子ゲンカの話なのだ。

©2023 Mommy Knows Best LLC, UAAP LLC and IPR.VC Fund II KY. All Rights Reserved.

悪夢のような幕切れ?

前作の『ミッドサマー』は、別の価値観を持つ世界へと移行することで、どうしようもない主人公がそのまま救われる話になっていたように思えた。つまりは主人公自体は何の変化もしていなかったように見えたのだ。それに関しては本作も同様のようだ。

ボーはほとんど受動的なままで、映画が始まってから終わるまでボーが変わることはないのだ。これに関してはアリ・アスター自身がインタビューで「人間はそう簡単には成長もしないし、変化もしない」と言い切っている。

冒頭のカウンセリングの時に医者から「母親を殺したいのだろう?」と聞かれてボーは否定していたけれど、そんなことが問題にされている時点ですでに母親との関係がボーにとって一番の問題となっていたことは明らかだろう。

ラストではボーと母親との一騎打ちの様相を呈することになる。そして、なぜか衆人環視の中での裁判のような状況になるのだが、ボーはそこで母親に徹底的にやり込められることになる。観客としてはボーがいつ反撃するのかなどと思っていたわけなのだが、アリ・アスターにとっては母親は神みたいなものなわけで、それに対しては罪悪感は抱いたとしても反抗することなどもってのほかということになるのかもしれない。そして、母親から恨みつらみを連ねられた挙句に、ボーは水の中に沈められてしまうのだ。

何とも言えない悪夢のような幕切れだ。最初はそんなふうに感じていたのだけれど、もしかするとボーにとってはあのラストは「救い」だったのだろうか?

冒頭はボーの目線から描かれている。何やら暗いどこかにいるボーは、どこかから光が差してくるのを感じる。実はこの暗闇は母親の胎内であり、羊水の中ということになる。この冒頭場面はボーの誕生の瞬間だったことが示されるのだ。そして、最終的にボーは母親によって水の中に沈められるわけで、一種の胎内回帰とも言えるだろう。生まれる前に戻ったというわけだ。

ボーはすべて母親に支配されコントロールされている。そして、ボーにはそんな状況から抜け出すような力もない。人は簡単には変わることはできないからだ。だとすればどうすればいいのか? その答えが胎内回帰ということになるというわけで、もしかすると悪夢のようなラストもボーにとってはハッピーエンドだったのだろうか?

ブラックコメディとも言える本作だが、ドゥニ・メノーシェの元軍人キャラがちょっと笑えたのと、それと闘うことになる屋根裏のバケモノは下らなくてよかったけれど、本作も全然ハマらなかった。

コメント