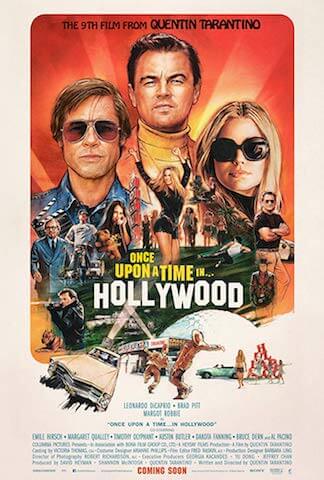

『パルプ・フィクション』などのクエンティン・タランティーノ監督の最新作。

「10作撮ったら引退する」と宣言しているタランティーノにとっての9本目の作品。

物語

舞台は1969年のハリウッド。リック・ダルトン(レオナルド・ディカプリオ)は50年代にテレビ界でスターとなった人物。しかし、今では落ち目で主役は回ってくることもなく、脇の悪役ばかりが続いている。リックの相棒とも言うべきスタントマンのクリス・ブース(ブラッド・ピット)は、常にリックのそばにいて彼をサポートしている。落ち込んで涙を流したりする気弱なリックを、クリスが励ましつつ何とかやっているという状態だ。

その頃、リックの隣の家には『ローズマリーの赤ちゃん』をヒットさせて名を上げたロマン・ポランスキー監督と、妻で女優のシャロン・テート(マーゴット・ロビー)が引っ越してきていた。

時代背景

1960年代の後半とはどんな時代だったのか。

本作ではヒッピーの存在が重要な要素になっているわけだが、ヒッピーとはそれまでの主流派の価値を否定するような若者たちのことを指している。だからリックのような古い時代の人間たちからすれば、眉をひそめざるを得ないような連中ということになる。

ヒッピーはアメリカに登場したムーブメントだが、世界的にも60年代後半は様々な変革が起きた時代だとされている。フランスでは1968年に「五月革命」と呼ばれる左翼運動があり、日本でも全共闘運動などが一番激しかった時代だ。たとえば、文芸評論家の絓秀実は『革命的な、あまりに革命的な 〜「1968年の革命」史論』という本を書いている。今となっては気づかないことなのかもしれないのだが、60年代後半に大きく社会が変革していったということなのだろう。

同様にハリウッドでも60年代後半は「アメリカン・ニューシネマ」と言われる作品群が出てきた時代で、それまでの価値が変わろうとしていたころということになる。そして、古い時代に生きていたスターのなかにはその変化に対応しきれないスターもいた。リックはそんなスターのひとりということになる。

チャールズ・マンソンとシャロン・テート

『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』では、1969年8月9日に起きたシャロン・テートが惨殺された事件が描かれるということは、前もって宣伝などでも知らされていた。この事件はチャールズ・マンソン率いるカルトの信者たちが、シャロン・テートを含む5人を残虐に殺害したというものだ。シャロン・テートはその時妊娠していて、お腹にいた子供も助からなかったとのこと。

マンソンは「黒人と白人との間にハルマゲドンが起きる」などと語り、ビートルズの曲「ヘルター・スケルター」に啓示を受けたと勝手に解釈し、信者たちに事件を起こさせたとされている。しかし、実際にはマンソンがポランスキー邸の前の住人に恨みを抱いていて、シャロン・テートたちはその邸宅に住んでいたために人違いで殺されたもの。アメリカでは知らない人はいないほど有名な事件らしい。

私は事件のことは知っていたのだが、実際のシャロン・テートに関しては知らなかったので、事前にロマン・ポランスキー監督の『吸血鬼』(1967年)を観てみた。これはコメディタッチのヴァンパイアもので、その後にシャロン・テートと結婚することになるポランスキー自身も出演し、シャロン・テートをとても美しく撮っている。ポランスキーは自分の見た目のかわいらしさをわかっているようで、自分がシャロンの相手役として出演することを楽しんでいるように見えた。まさかその数年後に悲劇に遭うことになるとは……。

映画愛がいっぱい

プロットなどまったくないという脚本は破格のものと言ってもいいかもしれない。リックとクリスというキャラが生きていればそれで構わないというのがタランティーノの判断で、あとはハリウッドに関わるエピソードを自由に盛り込めば、敬愛する60年代後半のハリウッドを再現することができるということなのだろう。

シャロン・テートのキャラも同様で、彼女のエピソードで一番印象的なのが、映画館で自分の出演した作品を鑑賞する場面。ここではシャロンは映画の出演者だと明かして無料で映画を観させてもらうのだが、この行動はタランティーノ自身も過去にやったことがあることらしい。

シャロンが自分が出演している映画『サイレンサー第4弾/破壊部隊』を観ながら、いかにも誇らしげにほほ笑んでいるシーンは何とも言えない幸福感に満ちている。タランティーノ自身も自分の映画に対する観客の反応を楽しみながら、映画館の暗闇のなかで誇らしく感じていたということなのだろう。劇場係員に自分が出演者だと告げるのも、無料で映画を観たいからではなくて、自分がそうした夢の世界の住人であることを誇らしく思うからこそなのだ。

同じ日、リックは飲み過ぎて台詞を忘れてしまう失態を演じつつも、撮影所で出会った少女(ジュリア・バターズ)に癒されたりして、何とかその日の撮影を乗り切る。このリックと少女とのやり取りが微笑ましいし、その後のリックの熱演にはちょっと熱くさせられるところがあった。

撮影所内でのシーンということもあって撮影の裏側が見られるという面も楽しいのだが、一連のシーンではクレーンを使って移動撮影をしているところにも、かつての撮影所でのやり方を真似しているようでもあって、タランティーノのこの時代に対する思い入れを感じられたと思う。

© 2019 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.

決定的な出来事

その事件が「起きる前」と「起きた後」では、何かが決定的に変わってしまうという出来事。シャロン・テートが惨殺された事件は、夫だったロマン・ポランスキーにとってもハリウッドにとっても、そんな事件だったのだろうと思う。

1969年8月9日にシャロン・テートが殺されるということはわかっているからこそ、シャロンが映画館で自分の作品を楽しむ姿も在りし日の最期の姿であるかのようにも見える。たとえば、決定的な事件が起きる前の日常を描いた『エレファント』(ガス・ヴァン・サント)のように、その後の悲劇を知りつつ在りし日の日常を追うのは、どうしても切ないものを感じさせるのだ。

ただ、そこから真っ直ぐに事件に結びつかないのが本作。歴史的事実としてはシャロンはマンソンの手下たちの手で殺害されたわけだが、本作はフィクションなのだ。69年のハリウッドを再現したとは言いつつも、リックやクリスも架空のキャラであり、その架空のキャラが現実とは違う変数となったのか、マンソンの手下たちはリック邸のほうに向かうことになり、歴史は改変されシャロンは生き残ることになる。

気になったのは脚本の構成として、2月8日と9日のエピソードから、一気に半年飛んで8月9日の事件の日になるところ(この間にリックとクリスはマカロニ・ウエスタンを撮りにイタリアに向かう)。ここはちょっと無理やり感がなかったとは言えない気もする。しかもそのブランクを補うかのようにナレーションで処理している部分があって、これまでのタランティーノ作品ではナレーションを使うことはなかったような気もするわけで、苦労して辻褄を合わせているようにも感じられた。

タランティーノはそこまでしてシャロン・テートを救い出したかったということなのかもしれない。とはいえ、最後のクリスとその愛犬の活躍には喝采したし、ダメ押しのリックの火炎放射もスッキリとさせてくれて、映画ファンにとっては多幸感に満ちた161分だったと思う。

そのほかの副産物

60年代後半のハリウッドの内幕を描いた作品として、シャロン・テートを通してブルース・リーやスティーブ・マックイーンなどのスターがつながってくるところがおもしろい。また、タランティーノの作品を観ると、それまで知らなかったB級映画とか、カッコいい音楽などを発見することも多い。

たとえば『ジャンゴ 繋がれざる者』のときには『マンディンゴ』を発見させてくれたし、『デス・プルーフ in グラインドハウス』は『バニシング・ポイント』を知るきっかけとなった。タランティーノの作品は作品そのものも楽しみだが、それがオマージュを捧げる作品を改めて発見する楽しみもあるのだ。

本作でのそうした副産物のひとつとしては『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ウェスト』が挙げられる。もともと本作のタイトルはセルジオ・レオーネの作品を思わせるものになっている。セルジオ・レオーネは『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』のことは知っていたのだが、それ以外にも「ワンス・アポン・ア・タイム三部作」と呼ばれる作品があるのだとか。

タランティーノ人気をあてにしてか、これまで劇場では未公開だった『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ウェスト』の完全版(165分)も劇場公開予定だとか。私はそれまで待てずにレンタル(『ウエスタン』というタイトル)で観てしまったのだが、これも古い時代の男たちを描く作品で、ゆったりとした時間の流れがとても心地よくなる素晴らしい作品だった。

こうした作品を発見できたのもタランティーノの研究心があればこそと言えるかもしれない。もっともタランティーノのような映画オタクとしては、研究というよりはほとんど逃れられない悪癖みたいなものなのかもしれないのだが……。

コメント