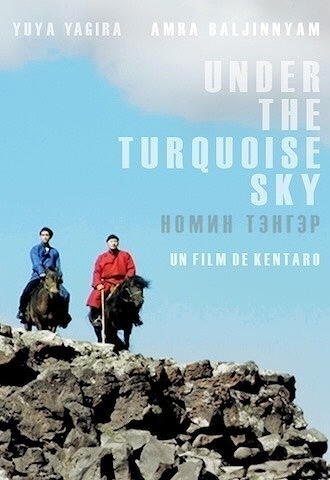

監督・脚本はKENTARO。この人は『キス・オブ・ザ・ドラゴン』や『ラッシュアワー3』などにも出演している国際派俳優とのこと。本作が初の監督作品。

マンハイム・ハイデルベルク国際映画祭では、国際批評家連盟賞と観客賞にあたる才能賞を受賞した。

物語

裕福な家庭で甘やかされて育ち、道楽生活を送る日本人青年タケシは、実業家の祖父により外モンゴルの草原へと送り込まれ、終戦後に生まれて以来、再会することが叶わない祖父の娘を探すことになる。モンゴル人の馬泥棒・アムラをガイドに、ミスマッチなコンビは果てなく広がる空の下、現実離れした大自然へと旅立つ。運転手付きの観光気分で来たタケシだったが、ラグジュアリーな日本の生活とはかけ離れたアムラのポンコツバンに揺られながら、想像もしなかった鮮やかで生命力に溢れる世界に分け入っていく。そんな中、アムラが逮捕されてしまい、タケシは着の身着のまま人気のない荒野に一人取り残される。途方に暮れるタケシだったが、その先には忘れられない出逢いと経験が待ち受けていた。

(公式サイトより抜粋)

モンゴルという国

歴史の教科書に登場するモンゴルという国のことは知っていても、今では朝青龍や白鵬などの力士のイメージしかない人も多いんじゃないだろうか。私もそんな一人であり、モンゴルの人の顔は日本人とあまり差はなくて親近感はあるのだが、やはり文化はまったく異なるし、日本にこもっている人間としては知らないことばかりだった。

主人公タケシ(柳楽優弥)が最初に降り立つモンゴルの街では、様々な看板が掲げられていて、そこにはロシア語みたいな文字が書かれている。実はモンゴルはキリル語というロシア語にも使われている文字を使用しているのだそうで、ロシア語に見えるのは当然らしい。

『ターコイズの空の下で』はそんなモンゴルを舞台にしたロードムービー。果てしなく広がる草原とターコイズ色の空。コロナ禍で海外に出ることが難しい昨今だからこそ、そんな風景を眺めているだけでも観光気分で楽しめる作品と言えるかもしれない。

(C)TURQUOISE SKY FILM PARTNERS / IFI PRODUCTION / KTRFILMS

対照的な世界

三郎(麿赤兒)は案内人としてアムラ(アムラ・バルジンヤム)を付け、孫のタケシを人探しのためにモンゴルに送り込む。それはなぜかと言えばタケシが生き甲斐といったものもなく自堕落な生活をしていたからで、その旅をきっかけにタケシが何かを見つけることを望んでのことだった。と同時に、三郎は老い先短い中で(終戦時に二十歳前後だった三郎は一体何歳?)、モンゴルに残してきた娘のことが唯一の心残りだったということでもある。

本作はモンゴルの自然が見どころといっていいわけだが、一方で日本はどんなふうに描かれているのか?

三郎が経営する会社の場面は、白が背景として強調された無機質な空間だ。人工的で清潔だが、どこか不自然さも感じる。警察署のシーンで警察署長らしき人物を演じている諏訪太朗が不自然なカツラを被っているのも(本作はコミカルな部分も多い)、日本が作り物めいた世界で、嘘っぽいことを示しているのかもしれない。そんな場所が生きやすいのかどうかと考えてみると、タケシが複数の女たちをベッドに侍らせて楽しそうだったかといえば、かえって空虚なものを感じなくもないのだ。

タケシが女性たちと酒池肉林の夜を過ごした場所が自宅なのかホテルなのかはわからないけれど、タケシはそこから出てエレベーターで下へと降りていく。モンゴルが地平線が果てしなく水平に続いていく空間だとすれば、日本はエレベーターで高層階へとつながる垂直的で狭苦しい空間として造形されているということなのだろう。

アムラはその日本で馬泥棒を試みて逮捕されることになるのだが、このシークエンスも特定の場所というよりは架空の空間を示しているように見えた。というのも田舎の馬小屋から逃げ出したアムラは、いつの間にかに高層ビル群が並ぶ都会を走っていたりするからだ。日本のシーンはそんなふうに不自然な架空の世界としてイメージされ、その後に登場することになるモンゴルの優雅な自然と対照的に描かれているのだ。

(C)TURQUOISE SKY FILM PARTNERS / IFI PRODUCTION / KTRFILMS

感じるロードムービー

モンゴルに出発するまでは丁寧に台詞でそれまでの経緯などを示してくれるのだが、モンゴルに渡ってからは、映画は急に寡黙になる。案内人であるアムラとタケシは言葉が通じないからでもあるのだが、「考えるな、感じろ」というヤツでもあるのだろうと思う。

行き当たりばったりの旅で、最初は三郎が用意したリムジンから始まるものの、アムラの独断でそれはポンコツのバンになり、途中でそれも故障してバイクを調達したものの、アムラはモンゴルでも馬泥棒をしていたらしく逮捕され、タケシは草原の中でひとり放り出されることになる。夜には狼に襲われ、火を焚いてそれを撃退するなど、タケシは日本では味わえない生きているという実感をまざまざと感じることになったのかもしれない。

旅による変化は端的には最後にタケシの目が青く光輝くことに示される。ちなみにKENTARO監督曰く、青は「自由の象徴」ということらしい。モンゴルの空が“ターコイズの空”とされているのは、日本とは異なる自由がそこにはあると感じられているからなんだろう。タケシのブルーの民族衣装など、ブルーの差し色がところどころで効いていたと思う。

タケシはその後日本に戻って三郎の仕事を受け継ぐことになるわけだが、心はどこかで自由になり、生き甲斐というものも見つけることができたのだろうか。ひとつ成長だったように見えたのは、モンゴルの草原での小便の仕方だろう。前半ではバンの影で隠れるように小用を足していたタケシだが、後半ではアムラと一緒に仁王立ちになって腰に手を当てるスタイルになっている。それがどんな心境の変化なのかは明確ではないけれど、自らの足で真っ直ぐに立っているというような自信を感じさせるシーンだった。

(C)TURQUOISE SKY FILM PARTNERS / IFI PRODUCTION / KTRFILMS

ネズミではなくプレイリードッグ

私が鑑賞したのは初日ということで舞台挨拶があったのだが、ゲルと呼ばれる移動式住居の中でネズミにカップ麺を食べられたというエピソードが紹介された。正確にはそれはネズミではなくプレーリードッグだったのだとか。そのエピソードには後日談(?)があり、カップ麺を食べたプレーリードッグは、捕まえられて柳楽優弥たち日本人スタッフに供されることになったらしい。

モンゴルではプレーリードッグを特別な時に食べることがあるらしい。特別な時がどんな時なのかはよくわからないけれど、やはり国によって文化は様々だと改めて感じる一幕だった。

KENTARO監督は四カ国語を使いこなす海外育ちということで、モンゴルにもつながりがあり、その大地の素晴らしさを感じたことが本作の製作へとつながったとのこと。日本の描写は特定の場所ではなく架空の世界に見えたのは、監督が抱いている日本のイメージということなのかもしれない。

ちなみに冒頭でタケシがエレベーターで降りてくる場面は、水戸芸術館のシンボルタワーだったような気がする。知っている場所だっただけに切り取り方次第で、どこか近未来的でSFチックとも感じられるシーンとなっているのが不思議だった。

コメント