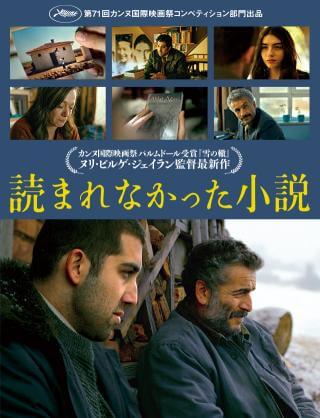

『雪の轍』などのヌリ・ビルゲ・ジェイランの最新作。

原題は「The Wild Pear Tree」で、「野生の梨の木」を意味する。

物語

大学を卒業して故郷の村へ戻ってきたシナン(アイドゥン・ドウ・デミルコル)。シナンは小説家志望で、すでに処女作は書き上げているのだが、出版する見込みは立っていない。今後どうするかは決まっておらず、先行きが見えない不安を抱えている。

シナンの父親イドリス(ムラト・ジェムジル)は教師だがギャンブルにはまり、あちこちで借金をこしらえている。そんなイドリスはシナンにとっては軽蔑の対象であり、「父のようにはなりたくない」と考えているのだが……。

3時間超の会話劇

本作の上映時間は189分。前回取り上げた『アイリッシュマン』の210分よりは短いが、その3時間超の上映時間のほとんどが登場人物の会話に終始するというスタイルもあり、かなりの集中力を必要とする作品となっている。

しかもその会話がある一定のテーマを持っているというわけではなさそうだ。シナンは著名な小説家に自分の作品を読んでもらおうと接近し激怒させてしまったり、友人のイマーム(イスラム教の指導者)と宗教についての議論を延々と戦わせたりするものの、それらに特段共通点は見出せないのだ。一体これらの会話によって何を描こうとしているのか、そんな疑問も湧いてくる。

もちろん会話によって示される情報もある。舞台となるトルコは西がエーゲ海というヨーロッパに接し、東はアジアに接している。成功者たちが住むらしいエーゲ海と、あまり人気がない東部。教職員のような公務員になると、必ず一度は東部へと送られることになるらしい。

また、若者たちは寄る辺ない鬱憤を抱えているように見える。シナンの友人の彼女は宝石商へと嫁いでいくのだが、それはシナンと同様に「こんな田舎で朽ちたくない」という思いがあるからであって、積極的に望んだ結婚とは言えないようだ。

(C)2018 Zeyno Film, Memento Films Production, RFF International, 2006 Production, Detail Film,Sisters and Brother Mitevski, FilmiVast, Chimney, NBC Film

文学への接近

監督のヌリ・ビルゲ・ジェイランはこんなふうに語っている。

私が影響を受けたのは、映画ではなく文学。特にチェーホフは私の映画制作に最も大きな影響を与え、私に人生の見方を教えてくれました。彼のすべての小説を何度も読んだほどです。文学はどんなに厚い本になってもいい。自由に長さを決められる。でも映画は90分や100分の制約がある。私は映画を文学へ近づけたいと思っています。

前作の『雪の轍』では大金を暖炉の火にくべてしまうというシーンがあったが、これはドストエフスキーの『白痴』の一場面を意識しているのは明らかだろう。

さらに『雪の轍』では、主人公に文句ばかり言って退場していく姉がいた。ソファーにもたれたまま何ひとつ行動することはなく、周囲の誰かれとなく蔑むように批判するこのキャラクターは、ゴンチャロフの『オブローモフ』の主人公を思わせる。「オブローモフ」という言葉はロシア人の気質のひとつの類型として、「余計者」を意味するようになったとも言われている。ジェイランが文学から多くを学んできたことを示しているだろう。

『読まれなかった小説』も長大な会話劇であり、小説や舞台劇を思わせる内容になっている。本屋の壁にはガルシア=マルケスとカフカ、ヴァージニア・ウルフなどの写真が掲げられ、子供が蟻にたかられるというエピソードは『百年の孤独』のラストを思わせたりもする。

そうしたところはジェイランの文学からの影響が垣間見られるわけだが、逆に言えば長大な台詞で成り立っているこの作品が映画として撮られる必然性があるのかとすら考え込んでしまう瞬間がなかったとは言えない。

「はぐれ者」の系譜

シナンが書いた小説は私的な告白で、タイトルは「野生の梨の木」。トルコには野生の梨の木がよく生えているらしい。一般的にはその実は苦くて好まれることもない(イドリスは変わり者だからか野生の梨をうまいと語るのだが)。シナンはそんないびつな梨の木が、祖父と父、そして自分の姿に重なっているように感じている。誰からも見向きもされない「はぐれ者」ということだ。

シナンがこの長大な会話劇で示していたのも、シナンがそれなりに学もあって弁も立つが、結局のところ誰からも理解されない「はぐれ者」だということだろう。その意味でも「はぐれ者」という自分に対するラベリングは的確だったということになる。

しかも「はぐれ者」同士であるシナンと父、父と祖父も、互いにいがみ合っている。父イドリスは教師でありながら威厳はなく、シナンが出版費用として用意した金をちょろまかしたりする。しかもそれをわざわざ仄めかして皮肉な笑いを見せるというひねくれ者だ。シナンはそんな父親を負け犬と見て、父の死を望むかのような描写もあるのだ。

(C)2018 Zeyno Film, Memento Films Production, RFF International, 2006 Production, Detail Film,Sisters and Brother Mitevski, FilmiVast, Chimney, NBC Film

井戸と小説とロマン

誰からも理解されることのない「はぐれ者」のシナンが本作の最後で見出すのは、意外にも父親だけがシナンのことを理解していたという事実だ。

シナンはようやく処女小説を出版し、兵役へと出発していく。再び故郷の村に戻ってきたシナンは、誰にも読まれることもなく家の片隅に積み置かれている彼の小説を発見する。本屋でも一冊も売れていないし、母親や妹も読んでいないのだ。唯一の例外が父親イドリスで、彼だけはシナンの小説を読んでくれていたのだ。そしてラストはシナンが父親の井戸を掘り始めるところで終わる。

ここではシナンにとっての「小説」と、イドリスにとっての「井戸」が同じ価値を持つことになる。そして、イドリスがシナンの「小説」を認めたように、シナンはイドリスの「井戸」を認めたことを示しているわけだ。(※)

イドリスは退職金をもらったら、山の上の小屋で動物たちを飼育することを夢見ていて、そのためには井戸はどうしても必要なものなのだ。山の上の小屋に水道を引いてくれる自治体はないからだ。

シナンの夢は小説を書くことだった。小説をフランス語で言えば「ロマン」となるわけで、シナンの「ロマン」の対象は「小説」だった。同じようにイドリスにとっての「ロマン」の対象が「井戸」ということになるわけだ。最後の場面でシナンが井戸を掘り始めるのは、シナンが父親イドリスの「ロマン」にも理解を示したということになるだろう。

誰からも理解されることのなかった父と息子だが、よくも悪くもふたりの間では分かり合える瞬間があったということなのだ。こんなふうに意外なカタルシスが訪れることになり、この長丁場を何とか乗り切った疲労が一気に心地よいものとなった。

(※) ちなみに本作のチラシに『読まれなかった小説』を読み解く参考文献として挙げられている『赤い髪の女』では、井戸が重要な役割を担っている。この小説では、井戸によって水が出た場所は、急激な発展を遂げていくことになることが描かれている。水は生活のために絶対必要なものであり、井戸がある場所は土地の価値が高まるのだ。

コメント