原案となっているのは、生まれつきの聴覚障害でありながらプロボクサーになった小笠原恵子の著書『負けないで!』。

監督・脚本は『きみの鳥はうたえる』などの三宅唱。

物語

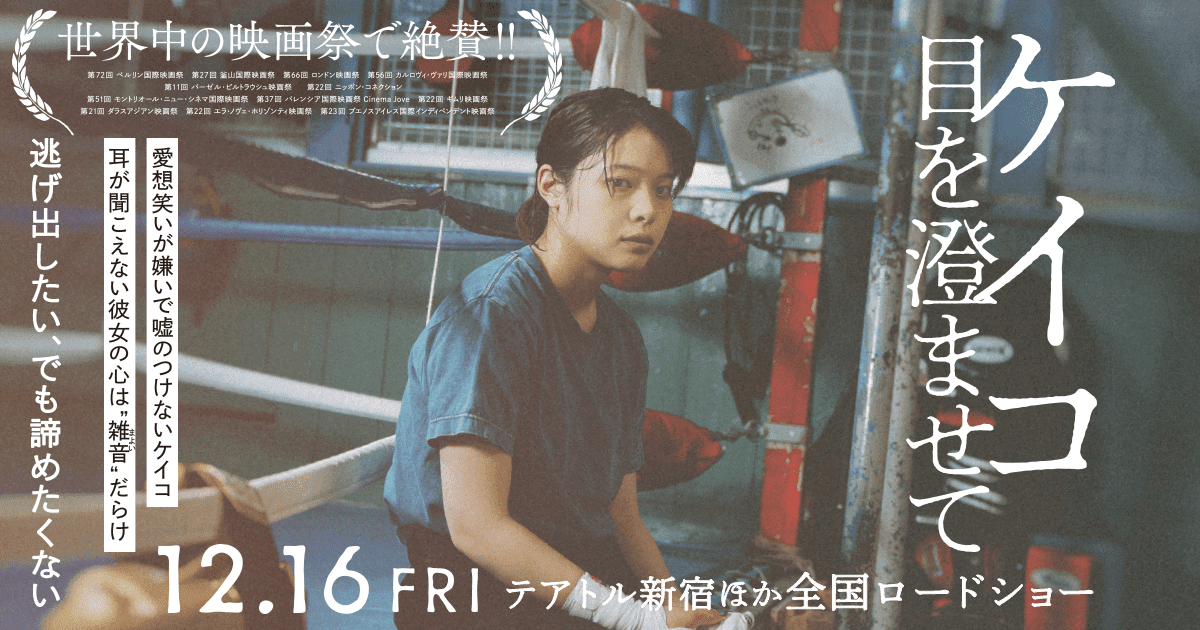

嘘がつけず愛想笑いが苦手なケイコ(岸井ゆきの)は、生まれつきの聴覚障害で、両耳とも聞こえない。再開発が進む下町の一角にある小さなボクシングジムで日々鍛錬を重ねる彼女は、プロボクサーとしてリングに立ち続ける。母からは「いつまで続けるつもりなの?」と心配され、言葉にできない想いが心の中に溜まっていく。「一度、お休みしたいです」と書きとめた会長宛ての手紙を出せずにいたある日、ジムが閉鎖されることを知り、ケイコの心が動き出す―。

(公式サイトより抜粋)

変化の只中を描く

本作で岸井ゆきのが演じた主人公ケイコには実在するモデルがいる。しかしながら、本作はその方の著書からインスパイアを受けてはいても、彼女のライフ・ヒストリーを追うような映画にはなっていない。

『きみの鳥はうたえる』では、主人公たちが飲み歩いた後の朝焼けの空が印象的だったのだが、『ケイコ』には夕焼けと思しき空がある。夜から朝へ、昼から夜へ、そうした変化の只中を現在進行形で描こうとしているのが三宅唱という監督の映画なのかもしれない。

『ケイコ』はボクシングを取り扱ってはいるけれど、試合のシーンなどはあっさりしている。リングの外からケイコの闘いを傍観者的に見ているシーンばかりで、たとえば『ロッキー』にあったような熱狂的な盛り上がりはない。ボクシングをメインとした映画ではないということだろう。かといって障害についての映画でもないのかもしれない。

実話では、聴覚障害者のケイコを指導していた会長は視覚障害者だったらしい。目が見えない会長がどんなふうに指導していたのかはわからないけれど、映画ではそうした設定は省かれている。障害についての映画になってしまうのを避けるためだろう。

ケイコは聴覚障害を持つプロボクサーだけれど、ホテルの清掃係としても働くどこにでもいるごく普通の女性なのだ。ちょっと人よりタフなところがあるし、頑なでもあり不器用かもしれないけれど、特別な女性ではないということなのだ。

(C)2022 映画「ケイコ 目を澄ませて」製作委員会/COMME DES CINEMAS

聴覚障害者とのズレ

聴覚障害者の世界を体験することは難しい。というのも耳を完全に閉じることはできないからだ。視覚障害者の世界は、目をつぶることで視覚を閉ざすことが可能なわけで、健常者にとってはわかりやすいのかもしれない。「音のない世界」とはどんなものなのか、それを理解することは難しい。だからこそ本作では日常の環境音が強調されている。

冒頭のケイコが日記を書く場面も、ボールペンが紙の上を滑る乾いた音が捉えられている。高架線を電車が走っていく轟音は何度も登場する。さらにボクシングの練習シーンでは、グローブがミットを叩く音がリズミカルに響いていく。それにコーチの掛け声やケイコの吐く息の音が一緒になり、ダンスのような二人のやり取りが続いていく。

そんなふうに観客としてはリズミカルな音を感じることになるわけだが、ケイコにはその音は聞こえていないのだ。三宅監督は『キネマ旬報』誌のインタビューで、「ケイコとのズレを常に感じ続けることが重要」だと語っている。普段は気づかないような音をより強調することで、「音がない世界」とはどんなものなのかという意識を働かせることになるということなのだろう。

(C)2022 映画「ケイコ 目を澄ませて」製作委員会/COMME DES CINEMAS

諦めの気持ちから

聴覚障害者は他者とのコミュニケーションが難しい。言葉を発することができないからだ。ケイコは手話もできるし、唇を読むこともできるけれど、手話が出来る人はごく限られているし、コロナ禍の現在ではみんなマスクをしているから唇を読むことが不可能なわけで、余計に他者との断絶感は増すのかもしれない。

だからケイコは一種の諦めのようなものを感じている。前作の『きみの鳥はうたえる』は、三人の主人公たちの関係性の変化が現在進行形で追われていたけれど、本作ではケイコのそんな諦めの気持ちが変化していく只中が捉えられることになるのだ。

聴覚障害者のコミュニケーションの難しさは最後まで残る。ケイコは第3戦で、試合相手に足を踏まれる反則でダウンを奪われる。しかし、試合中はグローブをしているから手話をすることもできず、それをレフェリーに伝えることもできない。そんなもどかしさが声にもならない唸り声となって表現されることになる。そうしたこれまでの経験がケイコに「どうせ人はひとりでしょ?」などと弟(佐藤緋美)にぼやかせることになる。

ケイコは第2戦の後、ジムを休みたいという旨を書いた手紙を会長に書く。しかし、それを会長に渡すことができずにいる。これもケイコが自分の気持ちをうまく伝えられそうにないという諦めからだったんじゃないだろうか。ケイコは彼女の気持ちを慮ってくれる弟に対し、「勝手に人の心を読まないで」と突っぱねている。自分でもうまく説明できないものがあるからこそ、それを勝手に推測しないで欲しいということになるのだろう。

そんなふうに他者とのコミュニケーションの不全から自分を“ひとり”だと感じていたケイコは、あることをきっかけにもしかすると“ひとり”ではないのかもしれないと感じることになる。ジムを休みたいと考えていたケイコは、そこからやる気を取り戻していくことになるのだ。

(C)2022 映画「ケイコ 目を澄ませて」製作委員会/COMME DES CINEMAS

笑顔のわけ

ケイコは愛想笑いが苦手だ。それというのも、笑顔というのは誰かとのコミュニケーションを前提にしているからだろう。ひとりで笑顔になっている人がいたとしたら、ちょっと不気味なものを感じてしまう。だから本作ではケイコの笑顔は少ない。聴覚障害者の友人たちとカフェにいる時のケイコは自然に笑みが漏れているけれど、それは例外的なシーンと言える。

ただ、ほかにもケイコが笑顔を見せるシーンがあって、それがミット打ちのシーンだ。先ほども記したように、このシーンはリズミカルなダンスのように続く。ケイコには音は聞こえなくても、グローブがミットに当たる振動は伝わるし、目を凝らして(澄まして)パンチをかわしながら、コーチと息を合わせて動きを一致させていく。これは言葉を交わしてなくとも立派なコミュニケーションになっているわけで、このミット打ちがうまくいくとケイコは自然な笑顔を見せることになるのだ。

ケイコがなぜボクシングをやりたいと感じたのかについて本作では一切説明はないけれど、それでもこのミット打ちのシーンを見ていると何となくそれがわかる気もしてくる。言葉で通じ合うことはできないけれど、ほかにも方法はあってそれがこのミット打ちなのだろうし、弟の彼女が教えてくれたダンスもそれに通じるものがあるのだろう。他者のとつながりを見失い“ひとり”だと感じていたケイコは、ボクシングを通して人とつながる方法を見つけたのだろう。だからミット打ちのシーンはとても感動的だった。映画を観ている時はなぜ感動しているのかもわからないままに、ただ涙がこぼれてきた。

本作に関する批評を読んでみるとサイレント映画と比較しているものもある。というのはケイコには台詞が一切ないわけで、言葉で何かを伝えることができないからそれを映像で見せていくことになるからだろう(一部で日記を読み上げて秘めた感情が示される場面もあるけれど)。私がよくわからないまま感動していたのも、本作はケイコの感情について言葉で理路整然と説明することはないけれど、映像によって伝わってくる“何か”があったということなんだろう。前作の『きみの鳥はうたえる』もその年のベスト10に選んだのだが、『ケイコ 目を澄ませて』もとても素晴らしかったと思う。

主演の岸井ゆきのはいつもは親しみやすいキャラクターが多いけれど、本作では笑顔は控えにして頑張っている。劇中の試合では実際にアッパーカットを喰らったりもしているように見え、母親(中島ひろ子)じゃなくても心配になるかも……。

コメント