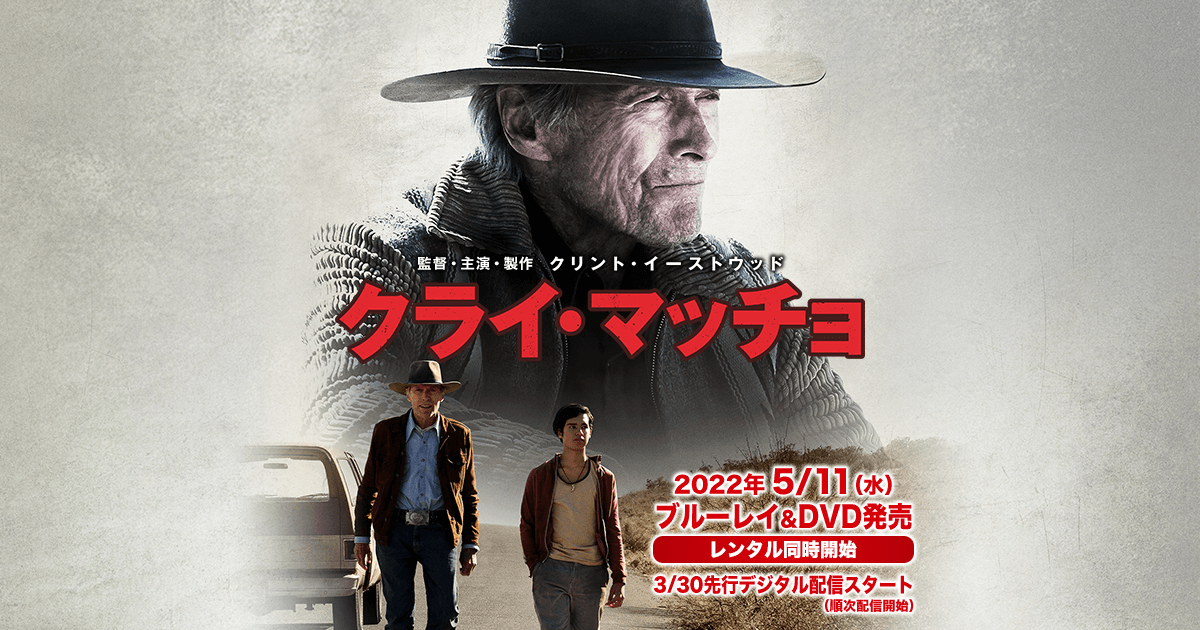

監督は『ハドソン川の奇跡』『許されざる者』などのクリント・イーストウッド。

イーストウッドにとっては40本目の監督作品。

原作はN・リチャード・ナッシュが書いた同名小説。

物語

アメリカ、テキサス。ロデオ界のスターだったマイクは落馬事故以来、数々の試練を乗り越えながら、孤独な独り暮らしをおくっていた。そんなある日、元雇い主から、別れた妻に引き取られている十代の息子ラフォをメキシコから連れ戻してくれと依頼される。犯罪スレスレの誘拐の仕事。それでも、元雇い主に恩義があるマイクは引き受けた。男遊びに夢中な母に愛想をつかし、闘鶏用のニワトリとストリートで生きていたラフォはマイクとともに米国境への旅を始める。そんな彼らに迫るメキシコ警察や、ラフォの母が放った追手。先に進むべきか、留まるべきか? 今、マイクは少年とともに、人生の岐路に立たされる―― 。

(公式サイトより抜粋)

老人と少年

借りがある元雇い主(ドワイト・ヨーカム)から、メキシコにいる息子ラフォを連れ戻す仕事を依頼されたマイク(クリント・イーストウッド)。単にメキシコから人を運ぶだけではないのは、ラフォ(エドゥアルド・ミネット)の母親(フェルナンダ・ウレホラ)はそのことを認めていないから。つまりは勝手にラフォを連れてくることになるわけで誘拐とも言えるのだ。

そんなわけでどんな手段でラフォをさらうのかと思っていると、マイクは何の策もなくラフォの母親に正直に直訴する。ただ、母親もラフォの居場所を知らないらしい。母親が何をして生計を立てているのかは謎なのだが、豪華な屋敷に男たちを侍らせて住んでいる。しかし、ラフォはその家には寄り付かず、ストリートで暮らしているらしい。

というのも母親は子育てには向いておらず、またそれを自覚してもいて、さらには母親の恋人らしい男はラフォに暴力を振るったりもしているような状況だからだ。ラフォにとってはストリートは危険だが、家の方がもっと危ない場所なのだ。だからラフォは“マッチョ”と名付けた鶏と一緒に、闘鶏で金を稼ぎつつ独りで生きている。

そんなラフォの前にマイクが現れ、父親が会いたがっているからとわけを話し、マイクを連れていくことになるわけだが、事態はそう簡単には進まない。ラフォは素直に言うことを聞くようなガキではないし、その母親はちょっと異常なところがあって、マイクのことをベッドに誘い、それを拒否されると怒り出し、マイクがラフォを連れていくことを阻止しようとするからだ。こんなふうにして老人と少年の前途多難な旅が始まる。

(C)2021 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

のんびりロードムービー

本作はロードムービーであり、マイクたちは警察や母親が放った追手に追われることになるのだが、どうにものんびりしていてご都合主義な感は否めない。マイクはもう老齢で追手をかわすには色々と無理があるわけだが、なぜかするすると危機を脱してしまうし、途中からは目的地へと向かうのを忘れたかのようにある田舎町に居ついてしまう。

マイクとラフォは町の食堂の女主人マルタ(ナタリア・トラヴェン)に助けられることになるのだが、車がダメになったこともあり、ふたりはマルタの家のコテージで暮らすことになる。そこでの生活はラフォにとってこれまでに感じたことのない安全で幸福な日々であり、一方のマイクもマルタといい関係になっていく。

マイクはその町で元カウボーイとしての能力を発揮する。荒馬を調教してみたり、動物たちの世話をする仕事をすることになるのだ。マイクは長年の経験から動物のことを見ただけで悪いところがわかるらしく、ドリトル先生みたいに獣医の真似をすることになり、町の人たちに信頼されることになっていく。

(C)2021 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

マチズモを否定するイーストウッド

本作の予告編を見ると、イーストウッドがマチズモ(男らしさ)を否定する話になっているようにも見える。イーストウッドはこれまで多くの西部劇や『ダーティハリー』などで男らしい男を演じてきたわけだが、そんなイーストウッドも前作の『運び屋』からの流れを見ると、自分の引き際というものを見据えているのかもしれないとも感じられた。

マイクは劇中で、「昔のおれはすごかった。だが今は違う」と語ってみたりもする。本作の主題もそこにあるのかもしれない。ただ、実際に本編を観ると、台詞ではそう語りつつも、マイクはマチズモから逃れられてはいないようにも感じられる。

マイクはラフォの母親が寄越した追手に遭遇すると、昔取った杵柄でファイティングポーズになってしまうし、咄嗟にパンチが出てしまう。もちろんマイクにはかつての力はない。だからそのパンチも大した威力はなさそうだが、それでも追手にちょっと泡を吹かすくらいはできる。そして、さらなる窮地に陥った時には、鶏の“マッチョ”が助けてくれるのだ。マイクが頼りにしているのはやはりマチズモということなのだろう。

前作の『運び屋』では、イーストウッドは老齢の運び屋を演じていて、今までにないほど弱った姿を見せているようでもあった。いかにもおじいさん風の歩く姿にちょっと驚かされもした。そんな姿を見せているのはイーストウッドが“老い”を受け入れたということのようにも感じられた。しかしながらその一方で、エンドロールの曲は(「Don’t Let the Old Man In(老いを受け入れるな)」というもので、“老い”というものに対する抵抗を感じさせる作品でもあったのだ。この“老い”というものは、“マチズモ”とも密接に関わるものだろう。

そして『クライ・マッチョ』では、マイクはマチズモを否定する言葉を発する。マイクは劇中の人物だが、観客としてはどうしてもそこにイーストウッドの姿を重ねてしまう。だからイーストウッドがマチズモを否定しているようにも感じられる。しかしながらマイクはマチズモを否定しながらも、やっていることはそうではないとも言える。上述したようにマイクは、ついつい昔取った杵柄で腕力という“男らしさ”に頼ったりもしているからだ。

マイクは町で荒馬を調教するのだが、このシーンは明らかにスタントの別人がやっている。イーストウッドは撮影時に90歳を過ぎていたわけで、さすがにあのシーンをこなすのは無理だろう。それでもマイクは荒馬を乗りこなしてしまう。つまりは現実のイーストウッドには無理なことを、映画の中のマイクが実現しているわけだ。ここではイーストウッドは自らの“老い”を否定している。

“老い”と“男らしさ”が両立することもあるのかもしれないが、マイクが語ったように、かつてはすごかった自分がそうではなくなっていき、かつて出来たことが出来なくなることが“老い”なのだろう。それは単なる衰えだけではなく、“男らしさ”が失われていくことにも感じられる。

イーストウッドは“老い”を否定することで、“男らしさ”にこだわりを抱いていることを示してしまっているのだ。その意味で本作は、男らしさを否定しながらも、男らしい姿を見せてしまっていることになる。それというのも、“老い”を受け入れるか、それに抵抗するかでせめぎあいがあるからだろう。

(C)2021 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

言行不一致か悪い癖か

もしかするとマイクという男は、言っていることとやっていることが一致してないのかもしれない。マイクは冒頭で雇い主からクビを告げられた時、マイクは「お前はいつもケチくさいやつだったな。今さら言っても治るまいが」などと捨て台詞を残して去っていく。

ところがその後に元雇い主からラフォを連れ戻す仕事を依頼された時には、「義理があるから」という理由でそれを受け入れる。マイクは落馬事故に遭ってどん底にあった時期を救ってくれた元雇い主に感謝してもいるのだ。クビを言い渡された時の捨て台詞は、あまり役に立たない老人にそれを言い渡す側の心理的負担の軽減を狙ったのものだったのかもしれないのだ。口に出すことと心の中が一致するとは限らないからだ。

あるいは本当にマチズモを否定したつもりでも、それが実際にはうまく行かないということもあるのかもしれない。マイクは元雇い主に「今さら言っても治るまい」とも言っていたわけだが、それはそのままマイク自身にも当てはまることだったのかもしれないのだ。

マイクは自分が未だに男らしさというものに囚われ、それは今さら治らないだろうとも感じていたのかも。口ではもっともらしいことを言いながら、結局は男らしさを求めてしまい、最後までそれを手放すことができなかったということなのかもしれないのだ。

本作はあちこちで脚本の酷さが指摘されているらしい。確かにそれは否めないし、主題もブレているようにすら感じられる。それでもどこかほのぼのとした味わいがある。イーストウッドは結局は映画の中では男らしさを捨てきれていないようにも感じられる。昨今は男らしさに対するこだわりなどは時代錯誤とされ評判がよくないのだろうとは思うのだが、イーストウッドのにこやかな表情を見ていたらそんなことはどうでもよくなる感じもして、最後まで男らしさにこだわりを見せる男がいてもいいじゃないかとも思えてきた。

コメント