原作はテレビシリーズ「アウター・リミッツ」などの脚本家としても活躍し、『世界の中心で愛を叫んだけもの』という短編集を書いた作家としても知られるハーラン・エリスンの同名小説。

監督はサム・ペキンパー監督作の常連役者だったL・Q・ジョーンズ。

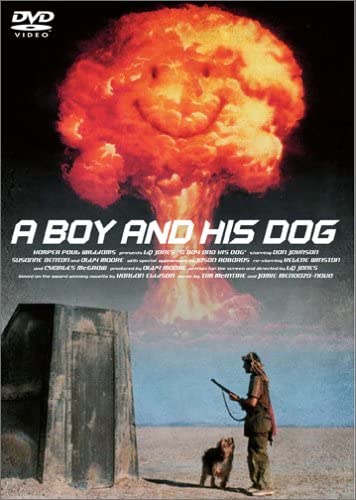

原題は「A Boy and His Dog」。

物語

西暦2024年、第4次世界大戦により地球上は荒廃、遺伝子変異により女性は生まれなくなり、テレパシーで喋る犬と少年は共に行動、少年は地下世界に向かうが、そこではお仕置き臨時会議が開催されていた。

(公式サイトより抜粋)

日本未公開の幻の作品

『少年と犬』は西暦2024年を舞台としているが、アメリカで公開されたのは1975年で、約50年後の未来を描いたSF作品だった。

ヒューゴー賞というSFやファンタジーを対象とした有名な賞では、最優秀映像部門を獲得したというから当時から評判ではあったらしい。それでも、なぜか日本では未公開となっていた作品で、今回が劇場初公開となる。

冒頭では、5日間続いたとされる第4次世界大戦の戦いの後、砂漠のように荒廃した大地での弱肉強食の世界が描かれることになる。これを観ながら私は「『マッドマックス2』の世界観みたいだ」と感じていたのだが、実際にはこれは間違いで影響関係が逆さまになっている。

『マッドマックス2』が公開されたのは1981年であり、『少年と犬』は1975年だからだ。世紀末的な世界観として様々な作品へ影響を与えることになった『マッドマックス2』だが、実はこの『少年と犬』からの影響があったのではないかと言われているらしい。そんな意味ではとても重要な作品ということになるのだろう。

A BOY AND HIS DOG (C) 1975, 1982, 1990 III LQJ, Inc. All Rights Reserved.

犬が喋り出す未来

地上世界は法律など存在しない何でもありの状態で、暴力だけが支配している。そんな中を生き抜くことは容易ではない。ところが主人公のヴィック(ドン・ジョンソン)には心強い相棒がいる。その相棒が犬のブラッド(声:ティム・マッキンタイア)で、なぜかブラッドはテレパシーでヴィックとだけは喋れるようになったらしい。

ブラッドは博学で、なぜ地上世界が荒廃してしまったのか、第4次世界大戦はいつ起きたのか、そうした様々な知識をヴィックに教えてくれる指導者みたいな役割を担っている。ブラッドは周囲を探る感覚に優れていて、敵が来ることを事前に察知したりすることもでき、それがヴィックという少年がここまで生きてきたことにつながっている。

しかし、ヴィックにとって切実なのは性欲の問題であり、ブラッドに対してヴィックが求めるのは女を探し出すことなのだ。そして、犬のブラッドは女性ばかり探していたからなのか、自分でエサを探すことができなくなり、エサを探すことはヴィックの役割となっていて、ふたりはそれぞれが補完し合って生きている。

ヴィックは地上世界を徘徊するアウトローたちのひとりであり、食糧や女のためには人を殺すことも厭わないという輩ということになる。たとえば『マッドマックス2』や、それから影響を受けた『北斗の拳』も、弱肉強食の世界を描いていたわけだけれど、主人公は弱き者を助ける正義の味方だった。ところが『少年と犬』のヴィックは、数多いアウトローたちのひとりでしかないのだ。

もしかすると本作が日本未公開だったのは、こうした危なっかしい部分があるからだろうか。それがコンプライアンス云々がうるさい今になって公開されることになったのは、たまたま物語の舞台設定である時代が迫って来ているからということなのだろう。

本作ではヴィックのような一匹狼は“ソロ”と呼ばれ、集団となって行動している者たちは“ローヴァー”と呼ばれている。冒頭でブラッドが見つけた女は、ローヴァーたちに先を越されてヴィックが女のところへたどり着いた時にはすでに息も絶え絶えになっている。それを見たヴィックが言うことが強烈だ。「もったいないじゃないか。あと2、3回は使えたのに……」。少年ヴィックはそんなことを言ってのけるのだ。ヴィックがこれまでどんなことをやってきたのかということを推測させ、本作が“ブラック”な作品だということを示す台詞となっているんじゃないだろうか。

A BOY AND HIS DOG (C) 1975, 1982, 1990 III LQJ, Inc. All Rights Reserved.

おかしなおかしな地底人

ヴィックはその後に出会ったクイラ(スザンヌ・ベントン)という女性に夢中になる。もちろんクイラもヴィックが襲おうとした女性のひとりなのだが、「いよいよこれから」という時にローヴァーたちに襲われ、彼女を守るためにヴィックはローヴァーたちと闘うことになる。闘いを終えてようやくクイラとふたりきりになった頃には、クイラのほうがヴィックに迫るような関係になっていて、ヴィックはこれまでとは違う“何か”を感じることになる。

ヴィックも「クイラと一緒にいたい」と感じることになるわけだが、クイラは実は地下世界から来た人間で、弱肉強食の地上世界よりも地下世界で生きることを望んでいる。ヴィックはそんなクイラを追って地下世界へと向かうことになる。

本作は大きくふたつの世界に分かれている。ひとつは弱肉強食の“地上世界”で、もうひとつは管理された“地下世界”ということになる。この地底人たちは不思議な風貌をしている。彼ら(彼女ら)はなぜか白塗りで頬紅を塗っているのだ。地下だから太陽の光が差すことはないわけで、みんな青白い肌になってしまったからということなのだろうか。本作がほとんど笑えるところもないのになぜか“ブラック・コメディ”として宣伝されているのも、この地底人たちのおかしなイメージから来ているのかもしれない。

A BOY AND HIS DOG (C) 1975, 1982, 1990 III LQJ, Inc. All Rights Reserved.

地底人の町にはかつての文明世界が残っていて、アンドロイドがいたりもするし、何らかのルールというものが存在していて、委員会と呼ばれる上層部の人間がすべてを仕切っている。そして、委員会の意図にそぐわないことをすれば、「お仕置き会議」が開かれ、農場行きという罰が待っている。実はクイラは委員会の命令を受けて、地上世界から選ばれた健康な男性を連れてくることを求められていたのだ。ヴィックはその罠にまんまとハマったというわけだ。

というのも、地下世界では子供が産まれなくなっていて、そのために地上世界から“種馬”としての男性を奪ってくることが必要だったのだ。とにかくヴィックは性欲に飢えていたわけで、「種馬なら任せておけ」と燃え上がることになる。しかし、実際にはセックスすることも出来ずに機械につながれて精子を吸い取られるだけで、しかも35人の女性が孕んだら彼は用済みとして処分されることになっているのだ。

※ 以下、ネタバレもあり! 結末にも触れているので要注意!!

A BOY AND HIS DOG (C) 1975, 1982, 1990 III LQJ, Inc. All Rights Reserved.

“愛”という幻想

こうした設定はとてもおもしろい。未来の世界がふたつに分かれていて、一方がもう一方から搾取しているという設定は『タイムマシン』の世界ともよく似ている。管理社会を皮肉っているのは、当時が冷戦時代だったからだろうか。また、地上世界で恐れられているグリーンのモンスター“スクリーマー”というのは、自然の脅威を別の形で示そうという意図なのかもしれない。

そして何より本作は、オチがなかなか“ブラック”な味わいになっている。ヴィックは地下世界に行く際にも、犬のブラッドを選ぶのか、クイラを選ぶのかという選択を迫られることになるわけだが、それはラストでもう一度繰り返されることになる。

ヴィックは一度はクイラを選び、地下世界へと赴くことになるわけだが、それはラストで逆転することになる。ヴィックはクイラにそれまでの性的欲望以上の“何か”を感じていたわけで、それはもしかしたら“愛”などと呼ぶことができるのかもしれない。

そんなクイラも“愛”という言葉を使っていた。クイラは委員会の命令でヴィックを連れてきたと言いつつも、実際には地下世界の変革を求めていて、ヴィックをそそのかして委員会を潰させようとしていることも明らかになる。そんな時にクイラが口にするのが“愛”という言葉であり、それが理由になればヴィックも彼女が騙していたことを許してくれるとでも言うかのように、その言葉が持ち出されることになるのだ。

結局、クイラの革命は失敗し、ヴィックはクイラを連れて地上世界へと戻ってくることになるけれど、そこで待ち受けていたのがひとりではエサを獲れずに飢えて死にそうになっていたブラッドであり、再び先の選択が繰り返されることになる。最後はヴィックがブラッドを選んだことが“ブラック”なテイストで示されることになる。

ヴィックは一度は“愛”という幻想に惑わされることになるわけだけれど、弱肉強食の地上世界で生きていくためにはブラッドの力がどうしても必要となってくるということだろう。結局は「命あっての物種」という真実が明らかになるのだ。

A BOY AND HIS DOG (C) 1975, 1982, 1990 III LQJ, Inc. All Rights Reserved.

本作は陰惨な世界を描きつつも、なぜか妙にあっけらかんとしたラストになっているところがいい。少年というには大人びているドン・ジョンソンの若かりし頃のハンサムぶりも見どころ。ヴィックのやっていることがあまり酷いものと感じられないのは、その爽やかな風貌があるからかも。

ブラッド役のワンちゃんはお利口さんで、ドン・ジョンソンも本気でブラッドに話しかけているからか、実際にヴィックとコミュニケーションをしているように見えてくる。「ポップコーンがない映画鑑賞なんて」と愚痴る犬というキャラもおもしろい。未来の世界にも映画は残っているようだが、それはほとんどエロばかりの内容になっているようで、アートよりもエロは強しということなのかもしれない。

実は本作はもうソフト化はされているらしいのだが、購入するとなると劇場で観るよりは高くつくことになるようだ。

コメント