監督・脚本はフィリッポ・メネゲッティ。これは彼にとっての初の長編作品とのこと。

本作は、フランス代表としてアカデミー賞国際長編映画賞ショートリストに選出された(これはノミネート一歩手前ということらしい)ほか、セザール賞では新人監督賞も受賞した。

原題は「Deux」で、英語版のタイトルは「Two of Us」。

物語

南仏モンペリエを見渡すアパルトマン最上階、ニナとマドレーヌはそこに暮らしている。実際にはニナの部屋はその向かいにある部屋なのだが、ふたりはマドレーヌの部屋で一緒に暮らしている。ふたりは長年密かに愛し合ってきた仲なのだ。

年老いたふたりの最期の望みはアパルトマンを売って金を作り、ふたりでローマに移住することだ。そのためにはマドレーヌの子供たちからの承諾が必要なのだが、マドレーヌはそれを言い出すことができないでいた。そうこうするうちにマドレーヌが突然倒れることになり……。

年老いたレズビアン

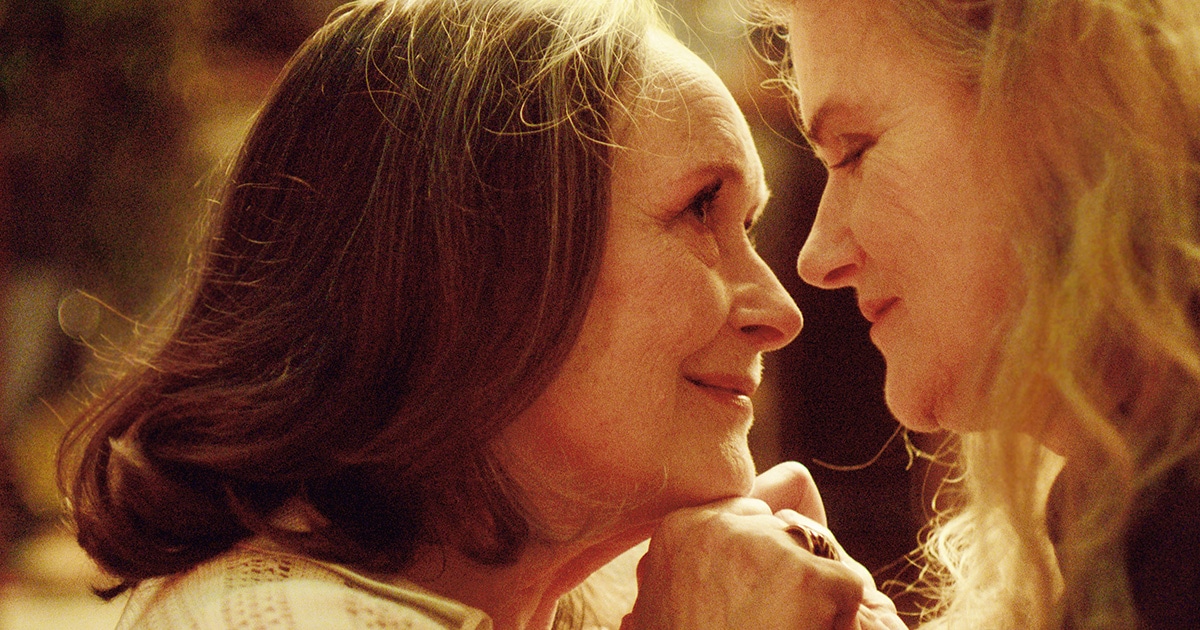

ふたりはアパルトマンの向かい合った部屋をそれぞれ所有しているのだが、ニナ(バルバラ・スコヴァ)の部屋にはほとんど生活感がない。というのも、普段はマドレーヌ(マルティーヌ・シュヴァリエ)の部屋で一緒に生活をしているからだ。必要がある時だけ、ニナは向かいの部屋に引っ込むことになる。

そんな面倒なことをしているのは、同性愛者に対する世間の目というものあるからだろう。ニナ曰く、ふたりが“年老いたレズビアン”だとしても何の問題もないはずだが、なかなか事はそう単純にはいかないらしい。だから、ふたりは世間的には向かいの部屋に住む仲の良い“お隣さん”ということになっていて、マドレーヌの子供たちが遊びに来た時などには、ニナは向かいの部屋に一時的に避難することになるのだ。

ニナはドイツ出身で、一度も結婚はせずに、ツアーガイドとして世界中を旅してきた女性だ。自分の力で自由に生きてきたのだろう。一方のマドレーヌはフランス人で、結婚してふたりの子供を産み、夫とは死別して今に至る。

ふたりはローマへの移住を最期の夢としているが、それには障害がある。ニナは独りで生きてきたから問題はないのだが、マドレーヌには子供も孫もいる。アパルトマンを売ってローマに住むということになれば、ニナとの関係もカミングアウトする必要が出てくる。マドレーヌは過去に何度もカミングアウトを試みてきたらしい。それでも常にそれに失敗してきたのだ。

(C)PAPRIKA FILMS / TARANTULA / ARTEMIS PRODUCTIONS – 2019

子供にとっての母親

マドレーヌが子供たちにカミングアウトできなかったのは、それによって自分の結婚が偽りのものであることを告白することになるからだろうか。マドレーヌはかつて浮気をしたことを息子に非難されるのだが、子供たちはその浮気相手が誰だったのかは知らないようだ(もしかしたらそれがニナだったのかもしれない)。

娘のアンヌ(レア・ドリュッケール)はいつも母親の味方だが、マドレーヌにそんな秘密があることにまったく気づいていない。そんな子供たちにカミングアウトするのは辛いものだろう。マドレーヌにとって結婚が偽りのものだったとすれば、子供たちにとっては自分の存在も偽りのもののように感じられてくるかもしれないからだ。

しかし、そんな葛藤を抱えているうちに事態は変わってしまう。マドレーヌが脳卒中で倒れてしまうのだ。ニナがそれに気づき、命は助かったものの、身体には障害が残ることになり、言葉を話すこともできなくなってしまう。

(C)PAPRIKA FILMS / TARANTULA / ARTEMIS PRODUCTIONS – 2019

引き離されるふたり

マドレーヌが倒れると、病院から連絡が行くことになるのは娘であるアンヌということになる。そうなると世間的にはお隣さんでしかないニナは、マドレーヌに近づくことが難しくなってくる。ふたりがカミングアウトし、互いがパートナーであることを周囲が理解していたならばそんなことにはならないわけだが、ニナはお節介なお隣さんとしてしか関わることが出来ず、もどかしい想いを抱えて過ごすことになる。

ふたりの関係はどんなものだっただろうか。ニナは既成の価値観に縛られないという意味でパンキッシュなところがあるかもしれない。気に食わないと破壊活動に走ることもある危なっかしい人物でもある。一方で常識的なマドレーヌは、そんなニナに惚れていて、甲斐甲斐しく世話をしている様子が垣間見られた。

しかし、病気の後は今度は立場が逆になる。ニナはマドレーヌの面倒を見てやりたいわけだが、アンヌが雇った介護士・ミュリエル(ミュリエル・ベネゼラフ)がやってきてそれも叶わないことになる。ニナはこっそりとマドレーヌの部屋に忍び込んでマドレーヌの様子を窺ったりすることになるわけだけれど、ふたりはパートナーなわけでそんな状況はニナにとっては何とも耐え難いことだろう。

多分、ニナはもっとうまく立ち回ることも出来たはずだ。介護士やアンヌにふたりの関係を説明して理解を得るという方法だってあったはずだが、ニナはそれをしない。これはモンペリエという土地柄なのだろうか。

実際にアンヌはふたりの関係を知ることになると、それを否定するかのようにマドレーヌをニナの知らない介護施設へと連れ出し、ふたりを引き離そうとすることになる。アンヌとしては、母親が同性愛者であることを認めたくないわけで、その気持ちがそんな行動をさせることになるのだ。

(C)PAPRIKA FILMS / TARANTULA / ARTEMIS PRODUCTIONS – 2019

白い少女はなぜ消えた?

『ふたつの部屋、ふたりの暮らし』の冒頭では、白い服に身を包んだ少女と黒い服の少女がかくれんぼをしている。そして、鬼となった黒い少女が白い少女を捜すのだが、いつの間にかに白い少女は消えてしまう。残った黒い少女はカラスが泣き喚く中、それに対抗するような鳴き声を上げることになる。不穏なものを感じさせる不思議な冒頭シーンだ。

このシーンは何を示しているのだろうか? 最初はマドレーヌとニナの子供の頃なのかと思っていたのだが、それは違うだろう(ふたりが出会ったのは大人になってからだ)。この白い少女の姿は、その後、二度に渡って登場することになる。マドレーヌは公園の中の池に白い少女らしきものが沈んでいるのを目撃し、ニナは夢の中でその池から白い少女を助け出すことになる。

ここでの“白い少女”は、ふたりが隠蔽することになってしまった“本来の自分”ということなのだろう。フランスはどちらかと言えば先進的で同性愛に対しても理解のある国なんじゃないかとも思うのだが、それでもやはり世間の目はうるさいのだろう。冒頭のカラスのけたたましい鳴き声は世間の声なのだ。それによって同性愛者であるニナとマドレーヌは、それぞれの“白い少女”である“素の自分”を隠さなければならないことになる。“白い少女”が消え、“黒い少女”が残ったというのは、“黒い少女”が“偽りの自分”ということなのだ。

マドレーヌは同性愛者である自分を偽り、男性と結婚することを選んだ。ニナはマドレーヌから比べれば自由に生きているけれど、やはり同性愛者であることを世間に触れて回るつもりはない。マドレーヌの“白い少女”が池の中に沈んだままだったのに対し、ニナの“白い少女”が何とか池から引き摺り出されることになるのは、ふたりの差異を示しているのだろう。それでもふたりはどちらも“白い少女”の部分を殺してきたということなのだ。

この解釈はフィリッポ・メネゲッティ監督がインタビューにおいて、本作のことを「恐怖から来る「自己検閲」についての映画」だと言っていることからも明らかなんじゃないだろうか。つまりはふたりは自己検閲によって自らを偽って生きてきたということなのだ。

(C)PAPRIKA FILMS / TARANTULA / ARTEMIS PRODUCTIONS – 2019

破天荒な逃避行?

マドレーヌの“白い少女”は池の中に沈んだまま、その白い服が幽かに見えるだけだった。マドレーヌの自己検閲は厳しいもので、素の部分は深く沈められ、そのままではいつまでもカミングアウトすることはできなかったのかもしれない。ところがマドレーヌの状況は病気によって変化する。

マドレーヌは病気で言葉を失うことになるわけだが、それによって自分の中の検閲機能も鈍ってきたということなのだろう。マドレーヌは子供たちに対する配慮なども忘れ、自分の最期の願いを叶えるために行動することになるのだ。だからラストシーンは『テルマ&ルイーズ』のような破天荒な逃避行にも感じられた。

実際にラストで描かれているのはふたりのダンスシーンだ。このシーンでは「愛のシャリオ」というイタリアのヒット曲が流れる。この曲はふたりが出会った場所であるローマを思わせるのだろう。そして、ふたりが見つめ合う姿は何ともロマンチックだし、このシーンはふたりのラブシーンでもある。

けれどもふたりの気持ちを考えれば、ほかのものが見えてくるだろう。ふたりはダンスをしながら、気持ちの中ではローマに飛んでいるのだ。それは後先を考えない破天荒でカッコいい行動にも感じられたのだ。年寄りのレズビアンというふたりの設定からはおよそ想像できないような、過激で熱いラストだったんじゃないだろうか。

コメント