原作はアンドレアス・マルムの『パイプライン爆破法 燃える地球でいかに闘うか』。

監督は『カムガール』(Netflixにて配信中)のダニエル・ゴールドハーバー。

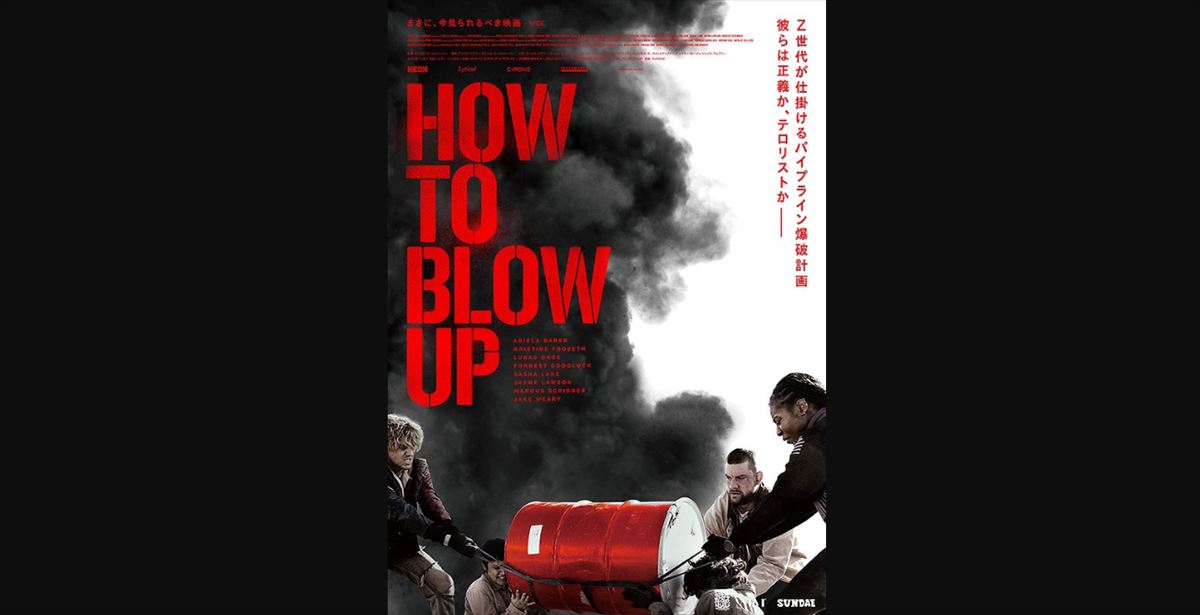

原題は「How to Blow Up a Pipeline」。

物語

環境破壊に人生を狂わされたZ世代の環境活動家たちが、石油パイプラインを破壊する大胆な作戦を実行する。やがて過激な決意が、友人、恋人、苦難に満ちた物語を持つ仲間たちを巻き込みながら暴力の象徴(=パイプライン)を爆破するという大胆なミッションへと結びついてゆく。若い世代のエネルギーは、予期せぬ混乱を招きながら、爆発的フィナーレへと疾走する。

(公式サイトより抜粋)

なぜ絵画を狙ったの?

「エコテロリズム」というものがあるのだそうで、そのひとつが美術館のゴッホの「ひまわり」にトマトスープをぶっかけたという事件だ。地球環境保護を訴えるために、なぜか何の関係もない高価な絵画を標的にしたということになる。器物損壊などで捕まった運動家は、「私たちは気候をめぐる大惨事に直面している。もし将来、人類が食料を取り合う事態になるのなら、この絵画には何の価値もない」といったことを主張したらしい。

地球環境が危機的な状況にあることは確かなのかもしれないし、その主張も正しいのかもしれないけれど、やり方が間違っている。そんな感想を多くの人が抱くことになったニュースだったんじゃないだろうか。この行動によって環境問題に対して危機意識を持つ人が多くなったとも思えないけれど、とりあえずは世界中に広まるニュースになったという点では、何らかの注目を集める効果はあったのだろう。

『HOW TO BLOW UP』もそうした「エコテロリズム」を描いた作品だ。本作には原作があるようで、『パイプライン爆破法 燃える地球でいかに闘うか』という日本語訳も出版されている。この本自体には物語性はないようだ。地球環境を救うにはパイプラインを爆破するなどの破壊活動によって運動を広めるほかないということを訴える理論書ということらしい。本作ではその主張に則り、実際にパイプラインを爆破しようとする若者たちを描いていくことになる。

©Wild West LLC 2022

主義・主張とエンタメ性

監督のダニエル・ゴールドハーバーは両親が気候科学者だとかで、多分、原作の主張に対して賛成の立場ということなのだろう。その点では本作はエコテロリズムの正当性を訴える側面を持っているわけだが、それが前面に出てくるわけではない。全体的にはパイプラインを爆破するという目的を達成できるかどうかという犯罪映画になっていて、いわゆるケイパー・ムービーなどと呼ばれる『オーシャンズ11』のようなエンターテインメント作品になっているのだ。

パイプラインを爆破するためには様々な準備がいる。劇中では爆弾作りをやっている人の半分は、その途中の失敗で死ぬことになると言われている(この言葉はチェ・ゲバラのものなのだとか)。本作の若者たちは所詮は素人なわけで、実際にかなり危険な目にも遭うことになる。しかしながら本作の若者たちは危険を省みずに行動を起こすのだ。

そんなハラハラドキドキの爆破計画を現在進行形で描きつつ、そこにメンバーの過去のエピソードが回想として挿入されてくる。現在進行中の犯罪と、それをすることに至った理由、そのふたつを同時に描いていくわけだ。回想シーンはヘタをすればハラハラドキドキの流れを中断する形になってしまうわけだが、ほとんど違和感なく流れるように展開していく。エコテロリズムに関するメッセージ性と、ケイパー・ムービーのエンタメ性がうまく融合した作品となっているのだ。

©Wild West LLC 2022

エコテロリズムは正当か?

エコテロリズムを描いた映画としては『ザ・イースト』という作品があった。この作品に登場するエコテロリズム集団はカルト教団めいている。主人公はそんなカルト入信のための通過儀礼として、ある儀式に参加することになる。この儀式がなかなかおもしろかった。儀式ではみんなが食卓に集うのだが、なぜか全員が拘束着なのだ。スプーンを手に取ることができないわけで、どうやってスープを飲めばいいのか主人公は途方に暮れることになる。

主人公は結局悩んだ末に皿に顔を突っ込むことになるわけだが、正解は別にある。自分のスプーンを咥えたら、自分のスープを隣の人の口元に持っていくのだ。自分の物は隣人へ与え、逆に隣人の物が自分に分け与えられる。

ここでは主人公は自分のことしか考えない浅ましさを批判されている。一方でエコテロリストたちは自分の物を隣人に与えるような理想的な世界を作っている。そんなふうに彼らの世界は一種の理想的な世界なのかもしれないわけだが、同時に自分たちが絶対的に正しく、ほかの人たちのほうが間違っていると主張しているようでもある。一種の狂信者として描かれているということだろう。

美術館の絵画を標的にするエコテロリズムも狂信めいたものがあるわけだけれど、エコテロリズムには傍から見ているとちょっと理解し難い部分もあるということなのだろう。

©Wild West LLC 2022

若手役者たちの面構え

ただ、『ザ・イースト』では、彼らがなぜそう信じるに至ったのかという点は描かれていなかった。それに対して『HOW TO BLOW UP』の若者たちには、エコテロリズムに訴えることになる明確な理由がある。

計画の発端となるソチトル(アリエラ・ベアラー)は、環境運動家として活動していたにもかかわらず、その思いが世間ではほとんど無視されることに苛立ちも感じている。そんな時にソチトルは母親をカルフォルニアの熱波で亡くすことになり、それが彼女を過激な破壊活動へと突き動かすことになる。

ソチトルの幼なじみであるテオ(サッシャ・レイン)は白血病患者だ。劇中でもちょっと触れられていたけれど、町山智浩によれば石油コンビナートから排出されるベンゼンが発ガン性物質を含むものとされていて、周囲に住んでいる人が次々と発病しているような状況があるということらしい。だからテオの白血病発症の要因にはパイプライン施設が影響している可能性もあるということになる。

テオには恋人アリーシャ(ジェイミー・ローソン)がいて、そのアリーシャも爆破計画に参加することになるわけだが、アリーシャはテオを計画に巻き込んだソチトルを非難することになる。地球環境の是非を決定するなんてことは「われわれ人間のすることではなくて神のすることじゃないのか」というのだ。アリーシャの非難に対し、ソチトルはアリーシャがテオの白血病を治したいと感じていることはどうなのかと疑問を呈することになる。

恋人のことを助けたいと思うのはエゴイズムと言えるだろう。そして、それを言うなら、大きな目で見れば地球の危機だって同じじゃないのかというわけだ。このあたりにダニエル・ゴールドハーバー監督の環境問題に対する認識が表れているようにも感じられた。ただ、本作はそうした主義・主張はあくまでも物語の流れの中で処理され、エンターテインメント作品であることを貫いているところがよかった。

メンバーの中で異質な存在と見え、計画においてはリスクとなりそうなアホなカップルすらも、実は綿密に計画に組み込まれたものであることがわかるラストも決まっていたし、最後まで緊張感を維持したまま駆け抜ける映画となっているのだ。

そして、何より若い役者陣の面構えがよかったと思う。最初に登場するソチトルの強い意志を感じさせる目も印象的だったし、愛国者然とした佇まいがよかったドウェイン(ジェイク・ウェアリー)や、やけっぱち気味のネイティブアメリカン・マイケル(フォレスト・グッドラック)など、それぞれがみんないい味を出していて、そこが一番の見どころと言えるんじゃないだろうか。みんな初めて観た顔ばかりだったけれど、この中から未来のスターが出てくるかもしれない。そんなことを感じさせる作品だった。

コメント