『ウィッチ』のロバート・エガース監督の作品。

アカデミー賞撮影賞など多くの賞にもノミネートされたとのこと。

『ムーンライト』などのA24の製作。

物語

1890年代、ニューイングランドの孤島に2人の灯台守がやって来る。 彼らにはこれから4週間に渡って、灯台と島の管理を行う仕事が任されていた。 だが、年かさのベテラン、トーマス・ウェイクと未経験の若者イーフレイム・ウィンズローは、そりが合わずに初日から衝突を繰り返す。 険悪な雰囲気の中、やってきた嵐のせいで2人は島に孤立状態になってしまう。

(公式サイトより引用)

灯台守の映画

日本映画の『喜びも悲しみも幾歳月』(木下惠介監督)を観ると、灯台守の暮らしも悪くないという気持ちになるかもしれないし、もしかすると憧れを抱く人すらいるかもしれない。

『喜びも悲しみも幾歳月』では日本各地の灯台を夫婦で転々としながらの生活が描かれる。海沿いの悪天候で厳しい仕事になることもあるわけで決して楽な仕事でないことは確かだけれど、そんなことも夫婦一緒なら乗り越えられるといった話だったし、風光明媚な岬を映し出す色鮮やかな映像は見ているだけで心地いいからだ。

本作は1801年に起きた「スモールズ灯台の悲劇」と呼ばれる事件を題材にしているとのこと。この事件では、ふたりの男がスモールズ灯台に派遣されるのだが、片方が途中で死んでしまう。残された男は殺人を疑われないようにするために、死体を保存しようと考えるが、次第にそれは腐り始めていく。次の交代要員が到着する頃には、その男は狂気に侵されていたのだとか。

本作も題材とされた事件と同様に主人公たちは次第に狂気を帯びていく。夢や幻想が入り乱れ、どちらが狂っているのかもわからないような状況へと追い込まれていくのだ。

(C)2019 A24 Films LLC. All Rights Reserved.

逃げ場のない息苦しさ

孤島では危険を知らせる霧笛が延々と鳴り響いている。いかにも何かが起きそうな不気味な音楽もあって不穏な空気が漂っているのだ。空を舞う大群のカモメ(『ウィッチ』における黒山羊のように禍々しい)は傍若無人に振舞い、威嚇でもするかのように鳴き声を響かせる。

そんな孤島の灯台にふたりはやってくる。ウィレム・デフォー演じるトーマス・ウェイクというベテラン灯台守と、ロバート・パティンソン演じるイーフレイム・ウィンズローという若者だ。

ウィンズローは木こりだったのだが、金を稼ぐために灯台守に鞍替えしたのだ。新人としては頼りになるのはベテランのウェイクばかりなのだが、この偏屈な爺さんは自分の仕事は「灯台の灯りを守ること」だけだと思い込み、それ以外のほとんどの雑用はウィンズローに回ってくる。さらにウェイクは口答えすら許さないから、ウィンズローはすべてを飲み込んで指示に従うしかない。

そんな逃げ場のないウィンズローの状況を示すかのように、本作はほとんど正方形に近い画面となっている。アスペクト比は「1.19:1」で、ビスタサイズやスタンダードサイズと比べると横幅が狭くなっている。これが閉ざされた場所にいるという息苦しさを観客にも感じさせることになっている。

(C)2019 A24 Films LLC. All Rights Reserved.

渾沌

本作はほとんどふたりしか登場人物がいない。そんな状況でも性的な欲望は勝手に収まってくれるわけもなく、ふたりはそれぞれ妄想に耽ることになる(島の中心とも言える灯台は、勃起したペニスに重ね合わせられている)。

ウィンズローはベットの中で見つけた人魚の彫り物に導かれ、人魚と交わることを夢想し自慰に耽る。一方のウェイクは夜中に灯室に閉じこもると、その強烈な光を浴びて恍惚とした表情を浮かべている。

ふたりは同性愛者ではないからそれぞれを性的対象として見ているわけではないのだが、閉ざされた場所ではそれが崩れることもある。4週間の決められた期間を超え、それまでは禁酒を守っていたウィンズローも酒をやり出すと、関係は少しずつ変わっていく。飲んだくれてダンスをしながら、ふたりはほとんどキスをせんばかりの距離に近づいていく。そんなふたりの微妙な関係性が描かれていく。

最初は偏屈なウェイクが危険人物に見え、そんなサイコな人物にウィンズローが追い回されることになるスリラーなのかと思っていたのだが、予想は外れた。辛く厳しい仕事に追われ現実逃避したのか、ウィンズローは現実と夢の境目が曖昧になり、人魚やクラーケンの幻影を見るようになる。一方でベテランのウェイクの話が嘘ばかりなのも明らかになる。

ウィンズローが逃げ出そうと船に乗り込むと、それをウェイクが破壊する。ところが次の瞬間には、ウェイクはウィンズローが船を壊したと言い張っている。ウィンズローが夢も現実も曖昧になっているのを理解しての言動だろう。その言葉に対してウィンズローも反抗するほどの確固たる現実感を失いつつあり、そんなふたりを見ている観客としても自分が見ていたものは勘違いだったのかとすら思えてくる。そんな渾沌とした状況を目撃することになるのだ。

絵画の引用

(C)2019 A24 Films LLC. All Rights Reserved.

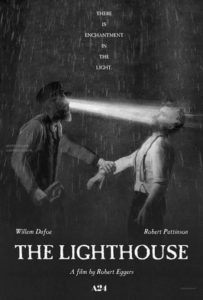

上のチラシは、映画の中のワンシーンを元にしている。ウェイクが顔から灯台のように光を出し、それがウィンズローの顔へと照らされているというシーンだ。これには元ネタがあるのだそうだ。公式サイトの「徹底解析ページ」によれば、それはサシャ・スナイダーの絵画「Hypnosis(催眠術)」だ。

ウェイクは「灯台の灯りを守ること」に執着していたから、自分が光を発するというのはわからなくもないのだが、本来の灯台の役割とは別のものになっているように見える。灯台は船の航行の目印となるはずのものだが、このシーンではまるで目くらましのようになっている。引用された絵画のタイトルが「催眠術」だったように、ウェイクはウィンズローを強烈な光で操ろうとしているかのようであり、彼に対して優位に立とうという意識が垣間見えるだろう。つまりはウェイクはウィンズローを支配しようとするわけだが、それはマウントの取り合いに発展し、逆にウィンズローがウェイクを犬のように引き回すことになる。

(C)2019 A24 Films LLC. All Rights Reserved.

シュールな絵画のような

前作の『ウィッチ』は魔女にされた女性が、森の中で救われる話とも言えた。一方で本作は男どもの話となっている。男は権力争いに明け暮れ、最後は自滅していくのだ。前作は女性に焦点を当てていたとすれば、本作は「男ってのはこんなもの」ということを描いているようでもある。

先ほどのチラシにはよく見ると「There is enchantment in the light.」と記載されている。これはウィンズローの前任者が狂ってしまった時に言っていた言葉とされている。「(灯室の)光の中にうっとりさせるものがある」という意味になるだろう。

ウィンズローは最後にウェイクを殺してその光に辿り着くことになるわけだが、そこで何を見たのかは示されることがない。ただ、ウィンズローはそこから螺旋階段を転げ落ち、プロメテウスのようにカモメに臓物を突かれて死ぬことになる。太陽に近づきすぎて墜落してしまうことになったイカロスのように、男は何かに惹かれ、それによって身を滅ぼすということなのかもしれない。『ウィッチ』で女性が救われたのとは正反対の結末だったと言えるかもしれない。

本作は「徹底解析ページ」にも明らかなようにギリシャ神話などの引用に満ちている。しかし、それが観客に伝わるかどうかは別の話で、人によっては退屈と感じる人もいるかもしれない(私が観た劇場では2人ほど途中退出していった)。

それでも個人的にはこの異様な世界を堪能した。『ウィッチ』には端正な宗教画のようなシーンもあったが、チラシにもあるワンシーンはシュールな絵画のようだと思えた。そして実際にそれは元ネタがあったわけだが、このシーンは本作のキモになっていたんじゃないだろうか。

歌舞伎では「見得を切る」場面がある。これは登場人物が静止して決めのポーズをとることになるわけだが、その場面は歌舞伎の最大の見せ場と言ってもいいのだろう。『ライトハウス』のこのシーンも、そんなインパクトのある画を見せてくれたと思う。

コメント