監督・脚本は『バーフバリ』シリーズなどのS・S・ラージャマウリ。

物語

舞台は1920年、英国植民地時代のインド。

英国軍にさらわれた幼い少女を救うため、立ち上がるビーム(NTR Jr.)。

大義のため英国政府の警察となるラーマ(ラーム・チャラン)。

熱い思いを胸に秘めた男たちが”運命”に導かれて出会い、唯一無二の親友となる。

しかし、ある事件をきっかけに、それぞれの“宿命”に切り裂かれる2人はやがて究極の選択を迫られることに。

彼らが選ぶのは 友情か?使命か?

(公式サイトより抜粋)

映画館で観るべき映画

仕事帰りの疲れた状態での3時間の長丁場は心配だったのだけれど、『RRR』はまったくダレることがなかった。終了時刻は23時になるというレイトショーの時間帯だったけれど、最初の心配が嘘だったかのように、観終わった後のほうがハツラツとした気分で劇場を後にすることになった。

観客のひとりの女性が連れ合いに漏らしていたのは「ずっとおもしろかった」という興奮気味の言葉だったのだが、まさにそんな感じだ。3時間ずっとおもしろいのだ。ラージャマウリ監督は脚本に10分に1回観客の心拍数を上げるようなイベントを配置していると語っているようだが、本当にその通りで「インターバル」という字幕が邪魔になるくらい(実際には字幕が出るだけで休憩はない)にどっぷりと没入してしまうような時間だった。

こういう映画はやはり映画館の大きなスクリーンと大音量のサウンドに包まれて体験しないと良さが感じられないのだろう。一応評判になっていた『バーフバリ』シリーズは観ていたのだけれど、多分自宅のテレビというサイズ感ではその良さを感じ取れていなかったのかもしれない。そんな意味で『RRR』はまさに映画館で観るべき映画となっている。

(C)2021 DVV ENTERTAINMENTS LLP.ALL RIGHTS RESERVED.

『アベンジャーズ』のようなヒーローもの

タイトルは仮題として、監督とビームを演じたN・T・ラーマ・ラオ・Jrとラーマを演じたラーム・チャラン、という三人のイニシャルを採ってつけられていたもので、それが正式に採用されたらしい。ラージャマウリ監督はエンドロールにも顔を出していた人とのことで、本作で描かれる二人のヒーローと同じように本作の顔となっているということなのだろう。

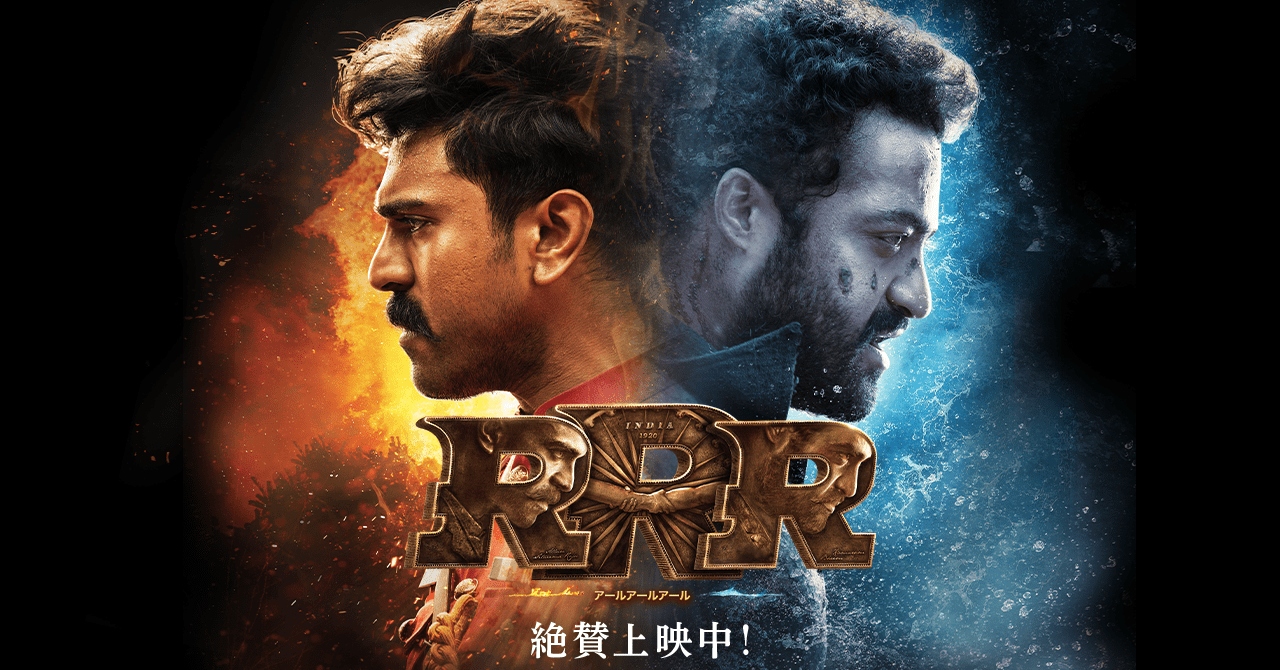

劇中では最初のほうで「the story」と「the fire」と「the water」という3章を設けて、一応「RRR」というタイトルを無理やり完成させている。火のようなラーマの赤と、水のようなビームの青という対照的なビジュアルで描かれていくことになる。

二人はある出来事でたまたま出会い親友となる。それから前半部としてビームの闘いが描かれる。ビームには支配者層である英国軍に連れ去られた妹を取り戻すという目的があった。しかし、ラーマは警察として英国側に仕えていて、ビームの目的達成に親友のラーマが立ちはだかることになる。さらに後半ではラーマの過去が描かれ、ラーマがビームに立ちはだかることになった理由が明らかにされる。そして最終的には、共通の敵となる英国軍に対して二人で立ち向かっていくことになる。

この二人は実在の人物でもあり、インド解放の運動に関わった人物でもあるようだ(エンドロールにはガンジーがチラッと登場していたし、ほかの人物もインドでは有名な人物だったのかも)。しかしながら歴史上はふたりが出会うことはなかったとのこと。そんな二人が出会ったらという「もしもの話」として出来上がったのが本作ということになる。

それから二人のキャラクターにはそれぞれインド神話の中のヒーローのイメージも反映されているとのこと。これは日本人にとってはあまり馴染み深いものではないけれど、そんなことはわからなくても単純に『アベンジャーズ』みたいなヒーローものとして存分に楽しめる映画となっているのは間違いない。

(C)2021 DVV ENTERTAINMENTS LLP.ALL RIGHTS RESERVED.

“ナートゥ”の衝撃

『バーフバリ』を観た時にはそれなりに楽しんだのだけれど、粗のほうが目立っていたようにも感じられた。それは自宅のテレビという状況でちょっと引いて観ていたからなのかもしれない。

その意味では『RRR』だってツッコミどころは多々ある。「そんなことはあり得ない!」というほど二人は超人だし(あの肩車での闘い!)、たとえば動物たちのCGだってハリウッドのそれから比べるとちょっと見劣りする。それでも映画館の大きなスクリーンと大音量のサウンドの中で観ていたら、そうした粗が気にならなくなるのだ。それほどのものすごい熱量が本作にはあるわけで、これだけ楽しませてもらえたら小さなことなど気にならなくなってくるのだ。

ラーマがイギリス領事館(?)を取り囲んだ群衆に対してひとりで立ち向かっていく時の凄まじさ。ほとんど暴動寸前の混乱をラーマはたったひとりで警棒だけを持って暴れ回り、多勢に無勢で押しつぶされたりしながらも決してあきらめない不屈の精神で何度でも立ち上がる。結局、ラーマの常人離れした恐るべき気力に群衆は制圧される。

一方のビームが処罰される時もその熱量は凄まじい。跪いて許しを乞えばその処罰から解放されるのに、ビームは決して膝を地面に着くことがない。自分たちに非がないとわかっているのに、横暴な振舞いを当然の如くに繰り返している英国軍に屈することなどできないのだ。そしてビームの屈しない姿と魂の歌が群衆を動かし、処罰は中止されることになる。どちらも凄まじい熱量で迫ってくるのだ。

でもそれ以上に観客を興奮させることになったのは中盤のダンスシーンなのかもしれない。ここでは西洋の文化的優位が主張され、「インドにはダンスなんてないだろう?」といった差別が描かれる。それに対してラーマとビームは“ナートゥ”というダンスを披露し、イギリス人たちを圧倒する。

この踊りがまた凄まじい。これは実際に観てもらうほかないわけだが、とにかくキレッキレなのだ。この場面ではなぜかイギリス人たちも“ナートゥ”を踊り出し、それこそみんながぶっ倒れるまでそれが続くことになるわけだが、もう一度観たくなってしまうような名場面になっていたんじゃないだろうか。

コメント